競馬予想にAI(人工知能)を使えば簡単に勝てる、そんな夢のような話を耳にした初心者も多いでしょう。

確かに近年のAIブームで競馬予想にもAIが導入され、膨大なデータ分析で「最強の競馬AI」が勝ち馬を的中させるという期待が高まっています。

しかし実際の競馬では「AIを使ったのに当たらない」という声も少なくありません。 ただAIに任せるだけでは安定して勝てないのが現実です。

本記事では、その理由とともに、AIを正しく理解し、適切に“教育”(チューニング・学習)することで初めて強力な予測力を発揮できるという真実を解説します。 競馬初心者から中級者の方に向けて、AI予想にまつわる誤解を論理的に紐解き、勝率・回収率を高めるために必要な視点をわかりやすく紹介します。

最強の競馬AIでも勝てない?AI予想が外れる3つの根本的理由

3つの根本的な理由

読み取れない限界

- パドックの気配、馬の体調

- 当日の天候、馬場の変化

- 騎手の心理状態

- 特定の競馬場データへの偏り

- 古いデータによるトレンド未対応

- 前例のない事象は予測不能

オッズの仕組み

- レース中の不利など予測不能な事故

- 人気が集中するとオッズが低下

- 完璧なAIが存在すると配当が成立しない

はじめに、「競馬AIに任せれば常勝できる」という考えが成り立たない理由を整理しておきましょう。

競馬にはデータだけでは割り切れない偶発的な要因が多く存在し、AIにも不得意な領域があります。 これらの限界を理解することが、AIを有効活用するための第一歩となります。

理由1:当日の「生きた情報」を読み取れない限界

競馬の勝敗は、過去のデータだけでなく、レース当日の様々なコンディションに大きく左右されます。

例えば、その日の天候や馬場状態、さらには出走馬の体調や騎手の精神状態といった要素は、結果に直結する重要な情報です。

しかし、一般的な競馬予想AIは、数値化された過去のレース結果やタイムを基に予測モデルを構築しているため、その日その瞬間の微妙な変化をリアルタイムで考慮することはできません。

人間がパドックで馬の気配を感じ取ったり、返し馬の動きから調子の良し悪しを判断するような、「五感で捉える情報」はAIの学習データには含まれていないのです。

「雨が降って馬場が急に悪化した」「本命馬が珍しく入れ込んでいて、実力を発揮できそうにない」といった状況は、経験豊富なファンなら見抜けるかもしれませんが、AIにはその判断が難しいのです。

このため、データ上は非常に有力な馬であっても、当日のコンディション次第で予期せぬ大敗を喫するケースは頻繁に起こり得ます。

理由2:学習データの「偏り」と「古さ」による予測のズレ

AIの予測精度は、学習に使用するデータセットの質と量に大きく依存します。

もし学習データに偏りがあったり、情報が古かったりすれば、AIが導き出す予測にも誤差や偏りが生じてしまいます。

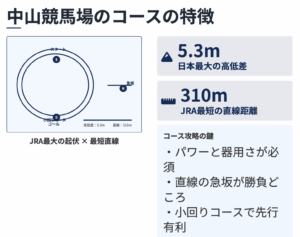

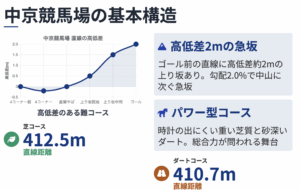

例えば、特定の競馬場のデータばかりを学習させたAIは、他の競馬場で行われるレースの傾向を正しく捉えることができません。 コースの形状や芝・ダートの種類が異なれば、求められる適性も全く変わってくるからです。

また、古いデータばかりで学習を止めているAIでは、近年のレース傾向の変化に対応できない恐れがあります。

例えば、馬場改修による高速化や、新しい血統の台頭といったトレンドを学習していなければ、時代遅れの予測しかできなくなります。

さらに、競馬のデータそのものにも限界は存在します。 過去に前例のないようなアクシデントや、無名の新星が突然現れるといった未知の事象は、過去のデータからは予測しようがないのです。

理由3:競馬特有の「偶発性」とオッズの仕組み

競馬は、数多くの馬が競い合うスポーツである以上、常に偶然の要素が絡み合います。

スタートでの出遅れ、レース中の不利、騎手の判断ミスなど、予測不可能なアクシデントは日常茶飯事です。 絶対視された人気馬が、こうした偶発的な要因によって敗北を喫することも珍しくありません。

仮に、100%の確率で勝ち馬を的中させる「神」のようなAIが存在したと仮定してみましょう。

そうなると、競馬というギャンブル自体が成り立たなくなってしまいます。 競馬の配当は、馬券の総投票数に応じてオッズが変動する「パリミュチュエル方式」で決まります。

もし誰もが完璧なAIの予想通りに馬券を購入すれば、その馬のオッズは限りなく1.0倍に近づき、当たっても全く利益が出ない「元返し」の状態になってしまうのです。 このように、競馬にはAIにも予測しきれない偶発性があり、完璧な的中率は理論上あり得ないと言えます。

競馬AI予想精度を左右する「教師あり学習」と「強化学習」

競馬AIを正しく使いこなし、その能力を最大限に引き出すためには、AIがどのようにして予測を立てているのか、その学習プロセスを理解することが重要です。

機械学習の手法はいくつかありますが、競馬予想においては主に「教師あり学習」と、より応用的な「強化学習」が用いられます。

教師あり学習:過去の正解データから勝利パターンを学ぶ

教師あり学習は、過去のレースデータと、その結果(正解)をセットにしてAIに与え、勝利のパターンを学習させる方法です。

これは、学生が試験勉強で問題集と解答を繰り返し解くことで、問題の傾向と解き方を覚えていくのに似ています。

具体的には、「各馬の過去の成績や血統、タイムといった様々なデータ」と、「そのレースでその馬が1着になったかどうか」という正解ラベルを大量にAIにインプットします。

するとAIは、これらの膨大なデータの中から、「どのような条件の馬が勝ちやすいか」という法則性を統計的に見つけ出します。

例えば、「東京競馬場の芝1600mでは、特定の血統を持つ馬が好成績を収めやすい」といったパターンを、AIが自動で学習していくイメージです。 教師あり学習は、正解が明確な問題に適しており、多くの競馬予測AIで採用されています。 アルゴリズムが比較的シンプルで、予測精度の検証がしやすいというメリットがありますが、単に勝つ馬を当てるだけで、「儲かる馬券」を見つけるにはもう一工夫が必要になります。

強化学習:「利益の最大化」を目指し試行錯誤する

強化学習は、教師あり学習とはアプローチが異なり、AIに明確な正解を与えません。

その代わり、AI自身が試行錯誤を繰り返しながら、「利益を最大化するための最適な行動」を自律的に学んでいく手法です。

これは、人間が実際の経験を通じて「勝ちパターン」や「負けパターン」を体得していくプロセスに似ています。

競馬予想に応用する場合、「どのような条件下で、どの馬券を購入すれば最も儲かったか」をAIが経験から学習していきます。

初めはランダムに馬券を購入させ、もし的中して利益が出れば、その時の判断を「良い行動」としてAIに報酬を与えます。

逆に外れて損失が出れば、「悪い行動」として罰を与えます。 このプロセスを何百万、何千万回と繰り返すことで、AIは徐々に利益が期待できる賭け方のパターンを学習していくのです。

ただし、強化学習は非常に高度な手法であり、膨大な計算リソースと専門的な知識、そして緻密なチューニングが求められます。

現時点では、競馬予想への活用はまだ研究途上の段階と言えるでしょう。

競馬AIの精度はデータで決まる!「特徴量設計」こそ最強への鍵

特徴量とは、AIに予測を行わせるために与える入力データ項目のことです。

競馬予想においては、競走馬の過去の戦績、走破タイム、血統、騎手情報、コースの特性、当日の馬場状態など、予想に影響を与え得る全ての要素が特徴量となり得ます。

実は、この特徴量をどのように選び、加工してAIに与えるかという「特徴量設計」こそが、AIの予測精度を左右する最も重要なプロセスなのです。

競馬ファンであれば、「東京競馬場の芝2400m(日本ダービーの舞台)」と「中山競馬場のダート1200m」では、馬に求められる能力や適性が全く異なることを直感的に理解しているでしょう。

しかし、AIに何も考えずに全てのレースデータを一括りで与えてしまうと、芝とダート、短距離と長距離の特性の違いを無視して学習してしまう危険性があります。 これでは、精度の高い予測は期待できません。

精度を高めるためには、人間の持つ競馬知識を活かして、データを適切に処理し、特徴量を設計することが不可欠です。

例えば、芝のレースとダートのレースは、データセットの段階で明確に区別し、それぞれ別のモデルで学習させるべきです。

同様に、デビューしたての馬が出走する新馬戦や、障害物コースを走る障害戦なども、通常のレースとは性質が異なるため、分けて考える必要があります。

距離についても、短距離戦、マイル戦、中長距離戦といったカテゴリーに細分化することで、AIはより正確なレースごとの傾向を学習できるようになります。

さらに、生のデータをそのまま使うのではなく、意味のある指標に加工することも重要です。

例えば、レース終盤の「上がり3ハロン(最後の600m)タイム」は重要な指標ですが、芝とダート、あるいはレース展開によってその価値は大きく変わります。

これらの条件差を補正して指数化することで、異なるレース間でも比較可能な、より精度の高い特徴量を作成することができます。

このように、人間が競馬の文脈を理解し、AIが学習しやすいようにデータを整えてやることが、AIを「教育」する上で最も重要な作業なのです。

競馬AIと人間の融合が最強の予想を生む!ハイブリッドアプローチの手法

競馬予想において、AIと人間は敵対するものではなく、それぞれの長所を活かし合うことで、単独では到達できない高次元の予測を実現できるパートナーとなり得ます。

AIの圧倒的なデータ処理能力と、人間の持つ直観や現場感覚を組み合わせる「ハイブリッドアプローチ」こそが、これからの競馬予想の主流となるでしょう。

AIの最大の強みは、何と言ってもその圧倒的な情報処理能力と客観性にあります。

何十年分もの膨大な過去データから、血統の相性、ラップタイムの分析、各馬の能力指数(レーティング)の算出、期待値計算などを、人間では到底不可能なスピードと精度で実行します。

人間では見落としてしまうような些細なデータのパターンや、確率の歪みを発見し、思わぬ穴馬を導き出す可能性を秘めています。

複雑な組み合わせ馬券の収支シミュレーションなども、AIであれば瞬時に計算することが可能です。

一方、人間の強みは、数値化できない「生の情報」を読み解く直観力や、状況に応じた柔軟な思考力にあります。

例えば、レース直前のパドックで馬の気配を感じ取ったり、過去のレース映像からその馬の勝負根性や展開への適性を読み解くといった能力は、現在のAIには真似できません。

「今回は長期休養明けで本調子ではないかもしれない」「雨が降って精神的に動揺しやすい馬がいる」といった、データには現れない文脈を考慮した状況判断も、人間の経験知が活きる領域です。

この両者の長所を組み合わせたハイブリッド予想の具体的な手法としては、まずAIに膨大なデータ分析を任せ、統計的に有利な馬や期待値の高い穴馬を複数ピックアップさせます。

次に、人間がその候補リストに対して、パドックでの気配や当日の馬場状態といった「生の情報」を加えて最終的な判断を下します。

「AIが本命に推す馬はデータ上は完璧だが、パドックでの入れ込みが激しいので今回は見送ろう」「AIが推奨する穴馬はデータも良く、当日の気配も抜群なので、自信を持って購入しよう」といったように、AIの客観的な分析と人間の主観的な評価をクロスチェックするのです。

AIを絶対的な存在として盲信するのではなく、優秀なアシスタントとして活用することが、勝利への近道と言えるでしょう。

成功と失敗から学ぶ競馬AIの現実:「的中率」より「回収率」が重要な理由

AI予想の真の実力を知るには、実際の成功例や失敗例を分析し、そこから教訓を得ることが近道です。 特に重要なのは、「当てること」と「儲けること」は必ずしもイコールではないという現実を理解することです。

失敗例:「的中率は高いのに儲からない」AIの罠

AI予想における最も典型的な失敗例として、「的中率はそれなりに高いのに、年間を通すと収支がマイナスになってしまう」というケースが挙げられます。 なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

それは、AIがオッズの低い人気馬ばかりを的中させている場合が多いからです。

人気馬は、多くのファンが「勝つ可能性が高い」と判断しているため、当然ながら勝率は高くなります。

しかし、その分オッズは低く設定されるため、的中しても払戻金は少なくなります。 たまに外れた時の損失を、低い配当の的中でカバーしきれず、結果的に資金が少しずつ減少していくのです。

この例から学べるのは、「的中率」という指標だけに囚われてはいけない、という厳しい現実です。

競馬で勝ち続けるためには、いかにして「回収率(投資した金額に対して、いくら払い戻されたかを示す割合)」を100%以上に保つかが重要になります。

成功例:「儲かる馬」を見つけ出す期待値重視のAI

失敗例とは対照的に、目覚ましい成果を上げているAIは、単に勝つ確率が高い馬ではなく、「儲かる馬」、つまり期待値の高い馬を見つけ出すことに特化しています。

期待値とは、「その馬券が的中した場合の払戻金の見込み額」を示す指標で、「勝率 × オッズ」で計算されます。

この期待値が1を上回る馬券は、長期的には購入し続けることで利益が出る「美味しい馬券」と判断できます。

例えば、勝つ確率が10%しかない馬でも、オッズが30倍ついていれば、期待値は「0.1 × 30 = 3」となり、非常に魅力的な投資対象となります。

実際に、過去に高い回収率を記録したとされるAIの多くは、この期待値の計算を重視したロジックで構築されています。

AIの客観的なデータ分析によって、世間の評価(オッズ)と実力(AIが算出した勝率)の間に生じた歪みを見つけ出し、そこを狙い撃ちするのです。 このアプローチは、AI予想で成功を収めるための本質的な鍵と言えるでしょう。

【Q&A】競馬AIにまつわる6つの誤解と真実

最後に、競馬AIに関して初心者が抱きがちな誤解と、それに対する真実をQ&A形式で整理します。 正しい知識を身につけ、AI予想との適切な向き合い方を学びましょう。

誤解①:「AI予想を使えば誰でもすぐに勝てる」

真実:AIは魔法の道具ではありません。 適切なデータと正しい設定でAIを「教育」しなければ、その性能は発揮されません。

また、競馬には当日の馬の状態や偶発的なアクシデントなど、AIには予測不可能な要素も数多く存在します。 単にツールを使うだけでなく、そのAIが出力した結果を理解し、最終的な判断を下す人間側のスキルと知識が不可欠です。

誤解②:「的中率の高いAIなら儲かるはずだ」

真実:的中率の高さと収益性は必ずしも一致しません。

的中率の高いAIが、オッズの低い人気馬ばかりを的中させるタイプであった場合、トータルの収支はマイナスになることが珍しくありません。 競馬で利益を出すために本当に重要な指標は、投資額に対するリターンを示す「回収率」です。 勝つ確率とオッズのバランス、つまり「期待値」まで考慮しているAIかどうかを見極める必要があります。

誤解③:「一度完成させたAIモデルはずっと使い続けられる」

真実:AIモデルは定期的なアップデートが不可欠です。

競馬のトレンド、コースの改修、新しい血統の台頭など、競馬を取り巻く環境は常に変化しています。 過去のデータで有効だったモデルも、時間が経つにつれて精度が低下していく可能性があります。

常に最新のレースデータをAIに再学習させ、モデルをチューニングし続ける地道な作業が求められます。

誤解④:「AIはあらゆる要素を考慮できるから人間より完璧だ」

真実:AIが扱えるのは、あくまで数値化されたデータに限られます。 例えば、レース当日のパドックでの馬のイレ込み具合(興奮度)や、騎手にかかるプレッシャー、馬場の含水率の微妙な変化といった、数値化できない定性的な情報は考慮できません。 人間であれば「この展開パターンは怪しい」と直感的に気づくような文脈も、AIは学習データになければ理解できないのです。 AIにも必ず盲点があることを忘れてはいけません。

誤解⑤:「AIに任せれば人間の勘や経験はもう必要ない」

真実:人間の経験とAIのデータ分析は、互いを補完し合う両輪の関係です。

AIが不得意とするレース直前の生情報の評価や、最終的なリスク判断は人間が担うべき重要な役割です。 AIが弾き出した客観的なデータを、人間の経験というフィルターを通して検証することで、初めて最高の成果が期待できるのです。 AIと人間が協力するハイブリッドなアプローチが理想形です。

誤解⑥:「ChatGPTのような汎用AIに予想させればいい」

真実:ChatGPTのような大規模言語モデルは、一般的な対話や文章生成には優れていますが、競馬予想専用には作られていません。 レースごとの詳細な出走馬データやリアルタイムのオッズ情報を持っていないため、そのままでは的確な予想は不可能です。 競馬予想には、その目的に特化して開発された、専用のデータとアルゴリズムを持つAIを使用する必要があります。

まとめ:あなただけの「最強競馬AI」を育成する時代へ

「競馬AI最強」という言葉は非常に魅力的ですが、その「最強」の能力を最大限に引き出すのは、AIそのものではなく、それを扱う人間次第であるという真実が見えてきたでしょうか。 ただ市販のAIツールに闇雲に頼るだけでは、長期的に勝ち続けることは困難です。

最も重要なのは、AIの仕組みと限界を正しく理解した上で、データ面や運用面でAIを主体的に「育て上げる」という視点です。 どのような特徴量をAIに与え、どこまでの判断をAIに任せるのかを設計し、人間はその結果を監督・補完する。 そうした人間による主体的な関与と継続的なチューニングによってこそ、AIは単なる計算機から、勝利を目指すための頼もしいパートナーへと進化します。

競馬は不確実性の高いゲームですが、AIの力を正しく引き出すことができれば、予想精度の向上と回収率のアップは十分に狙えます。 「AIを使えば必ず勝てる」といった甘い幻想に惑わされず、データと論理に基づいて着実に精度を改善していく姿勢こそが、結果的にプラス収支への近道となるでしょう。 一歩ずつ知識と工夫を積み重ね、AIと二人三脚で競馬予想を極めていきましょう。 そうすればきっと、あなたにとっての「最強の競馬AI」が現実のものとなるはずです。