AIを使った競馬予想サービスが急増し、気になっている人も多いはずです。データ解析による冷静な判断で的中率が高いと言われる一方で、「思ったほど当たらない」と感じる人も少なくありません。

結論から言うと、AI予想を活用すれば必ず当たるわけではありません。

しかし、活用次第では競馬予想をより高度なレベルで行うことができます。

グラフから分かる分析のポイント

このグラフは、競馬予想に必要な5つの能力をAIと熟練の予想家で比較したものです。

- AI(青線)は、「過去データ分析」やバイアスを排除した「客観性」で人間を圧倒します。しかし、数値化できない「当日の気配」や、データが少ない「データ不足分野」の評価は極端に低いことが分かります。

- 熟練の予想家(赤線)は、AIほどデータ処理はできませんが、「当日の気配」や「展開予測」といった“生きた情報”を読み解く能力に長けています。

結論として、AIは万能ではなく明確な弱点を持っています。このグラフは、AIの分析結果と、人間の経験や直感を組み合わせて使うことの重要性を示唆しています。

下記のツールではあなたの競馬予想タイプを診断して、その結果、どのようにAIを活用すればいいかがわかるツールです。

あなたの競馬予想タイプ診断

3つの質問で、AIとの最適な付き合い方がわかる

Q1. 予想で最も重視するのは?

Q2. どんな馬券を買うことが多い?

Q3. 予想に迷った時、最後に頼るのは?

AI予想が「当たる」と言われる3つの理由

AIが「当たる」と言われる3つの強み

〜 人間の思考との比較 〜

記憶と処理能力に限界があり、数千レースに及ぶ膨大な情報の網羅的な分析は不可能。

過去10年以上のレース結果、血統、馬場状態など膨大なデータを一瞬で処理し、複雑な条件下の傾向も解析できる。

好きな騎手や人気馬といった感情的なバイアスや、周囲のオッズに判断が左右されやすい。

感情や思い込みを完全に排除。データのみを根拠とするため、過剰人気に惑わされず、期待値の高い穴馬を発見できる。

有名な血統や得意条件など、広く知られたパターンしか追えない。隠れた組み合わせを見つけるのは困難。

膨大なデータから「特定の血統 × 特定コース」など、人間では見落としがちな“隠れた好走パターン”を発見できる。

競馬ファンの間で「AI予想は精度が高い」と話題になることが増えています。

ここからは、AI予想の信頼性を支える3つの理由について、具体的に見ていきましょう。

理由①:人間では不可能な量の「過去データ」を処理できる

競馬予想において最も重要なのは「過去の傾向をどれだけ正確に掴めるか」です。

しかし、人間が目を通せるデータには限界があります。たとえば、直近の成績や好きな騎手・馬の実績に注目することはできますが、数千レースにわたる膨大な情報を網羅的に整理するのは不可能に近いでしょう。

一方、AIは過去10年分以上のレース結果や、馬場状態、血統、騎手・厩舎の特徴といった膨大なデータを一瞬で処理できます。

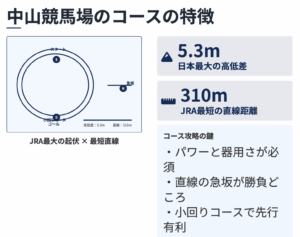

しかも、単純な勝率だけではなく「条件を掛け合わせた時の傾向」まで解析できるのが強みです。たとえば「雨の中山芝1600mで、特定の血統が走る確率」など、人間の記憶や直感では到底導けないような切り口を示すことができます。

つまり、AIは“情報の量と速度”において人間を圧倒しており、その分析結果が「精度が高い」と言われる大きな根拠となっているのです。

理由②:感情やオッズに左右されない「完全な客観性」

競馬予想をするうえで、人間がどうしても避けられないのが「感情のバイアス」です。

人気馬だから安心できる、応援している騎手だから買いたい、あるいは前走で勝ったから今回も強いはず。こうした心理的な影響は、冷静な判断を曇らせる要因になります。

AIには、こうした感情や思い込みが一切ありません。データだけを根拠に、一定のルールに従って予測を行うため、人気や雰囲気に影響されず「数字が示す答え」を提示してくれます。そのため、人間では見落としがちな“意外な穴馬”を拾い上げることができるのです。

理由③:人間が見抜けない「隠れた血統・コース適性」の発見

競馬において「血統」や「コース適性」は大きなファクターですが、人間が追えるのは有名血統や分かりやすい得意条件に限られます。

たとえば「ディープ産駒は芝の中距離に強い」といった情報は広く知られていますが、その裏で「特定の種牡馬はダートの短距離で回収率が高い」といった細かい傾向まで網羅するのは難しいものです。

AIは膨大なデータを分析することで、こうした“隠れたパターン”を発見できます。特定の血統が特定コースで好走する確率や、馬場状態と距離が組み合わさったときに急に浮上するタイプなど、人間の経験や勘では見落としがちな要素を掘り起こしてくれるのです。

この能力によってAIは、人気にはならないが条件次第で走る“妙味のある馬”を提示することが可能になります。人間では到達できないレベルの組み合わせ分析が、AI予想を「当たる」と評される大きな理由のひとつです。

AI予想が「当たらない」ケースとその限界

どれだけ優れた技術であっても、AI予想は“万能”ではありません。確かに膨大なデータを解析する力や、感情に左右されない客観性といった強みはありますが、それだけで必ず的中するわけではないのです。むしろ競馬には、人間の判断や現場でしか掴めない情報が多く存在するため、AIだけに頼るのは危険だと言えます。

特に弱いのは「当日の不確定要素」や「データ不足の分野」です。馬体重の増減やパドックでの気配、さらには騎手の作戦やレース中の展開などは、数字では完全に再現できません。また、新馬戦や障害レースのように過去データが少ないカテゴリーでは、どうしても精度が落ちてしまいます。

つまりAI予想は、強みと同時に明確な限界を持ち合わせているのです。ここを理解しておかないと「AIは当たらない」と失望したり、逆に過信して不必要なリスクを負ったりしてしまうでしょう。

このあとの章では、具体的にAIが苦手とするポイントを整理しながら、その限界について掘り下げていきます。

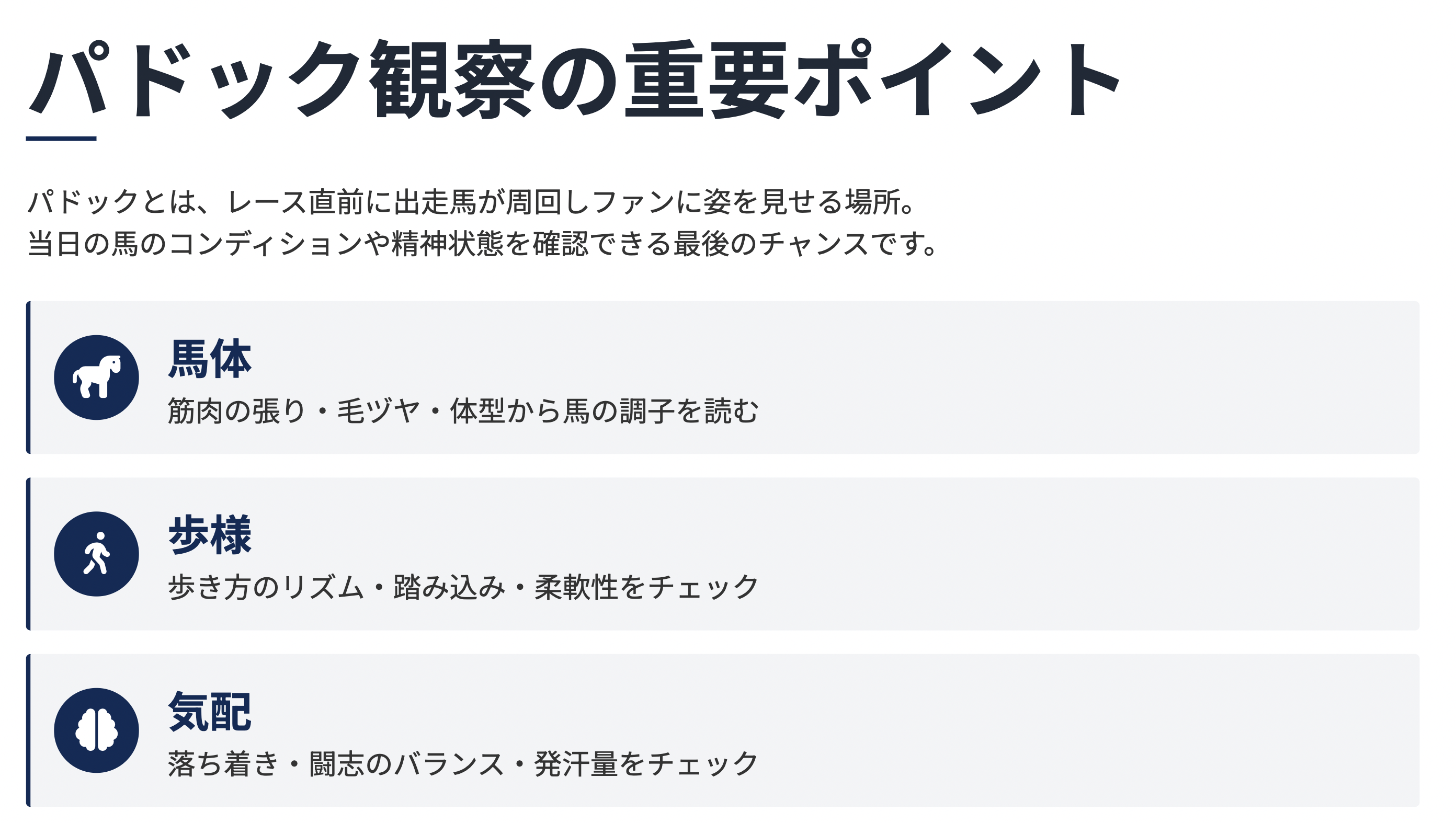

限界①:当日の「馬体重の増減」や「パドック」の状態は読めない

AI予想が最も苦手とするのが、レース当日にしか分からない情報です。たとえば馬体重の増減は、その馬のコンディションを推し量るうえで非常に重要な要素ですが、AIは出走確定前の数値しか扱えません。当日発表される馬体重を踏まえた最終判断は、人間の目で確認するしかないのです。

同様に、パドックでの歩様や気配、発汗の有無なども数字には表れにくい情報です。これらは経験豊富なファンや専門家が現場で見て初めて掴めるポイントであり、AIはどうしてもカバーできません。

つまり、AIは過去データや条件別の傾向を分析する力には優れていますが、「当日の生きた情報」には対応できないという限界を持っています。ここを理解せずにAIだけを頼りにすると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があるのです。

限界②:「レース展開」や「騎手の心理」といった不確定要素

競馬は単なる過去データの積み重ねだけでは決まりません。どの馬がハナを切るのか、道中のペースは速くなるのか、あるいは騎手がどのタイミングで仕掛けるのか――こうした“レースの生きた流れ”は、事前に完全に予測することができない領域です。

AIは膨大なデータをもとに「この条件では先行馬が有利」といった傾向を示すことはできますが、当日の展開や騎手の判断までは読み切れません。特にハイペースやスローペースなどの展開は、1頭が行きたがるかどうかといった微妙な要素で大きく変わり、予測を狂わせる原因になります。

さらに、騎手の心理的な要素もデータには現れません。「大舞台だから早めに動いた」「前走で失敗したから消極的に乗った」といった判断は、人間の感情や経験によって左右されるものです。これらはAIがいくら過去データを学習しても再現することはできません。

限界③:新馬戦や障害レースなど「データが少ない」分野は苦手

AI予想の強みは「過去データの積み重ね」にあります。しかし裏を返せば、参考となるデータが少ない状況ではその力を十分に発揮できません。

代表的なのが新馬戦です。デビュー戦を迎える馬には過去のレース実績がなく、血統や調教タイムといった限られた情報しか存在しません。AIはあくまで「過去のパターン」を基に予測するため、材料が少ない新馬戦では精度が大きく落ちてしまいます。

また、障害レースも同様です。出走数自体が少なく、データの母数が不足しているため、他の平地競走に比べて統計的な裏付けが弱くなります。さらに、落馬やアクシデントなど不確定要素も多いため、AIが安定した傾向を導き出すのは難しい分野といえます。

結論:競馬AI予想で必ず当てることはできない

ここまで見てきたように、AIは膨大なデータを処理する力や、感情に左右されない客観性といった大きな強みを持っています。しかし、競馬という競技自体が多くの不確定要素に支配されている以上、AIがどれだけ進化しても「必ず当たる予想」を提供することはできません。

むしろ大切なのは、AIを「万能の予想屋」としてではなく、自分の予想を補強する“ツール”としてどう使うかです。AIが得意とする部分と不得意な部分を理解し、使い分けることで、より合理的に馬券戦略を立てられるようになります。

次のパートでは、AI予想と上手に付き合うための具体的な活用術を紹介していきます。