中京競馬場は、愛知県豊明市に位置し、JRAが管轄する10の競馬場の中でも特に個性的な特徴を持つことで知られています。

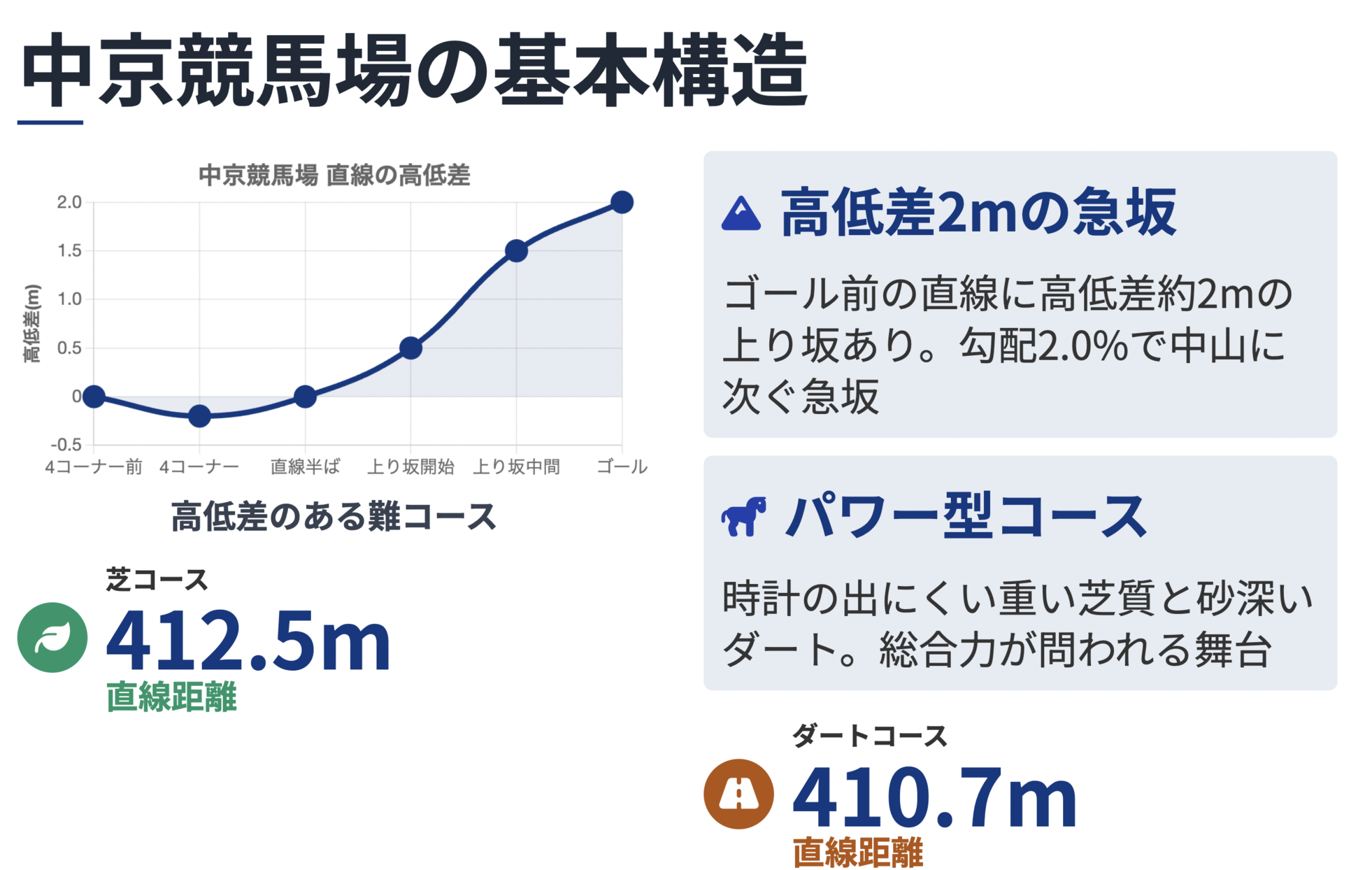

2012年に行われた大規模な改修工事により、それまでの平坦なイメージから一新され、最後の直線に高低差約2mの急坂が新設されました。

この改修はレースの質を大きく変え、単なるスピードだけでは押し切れない、スタミナとパワーが要求されるタフなコースへと生まれ変わりました。本記事では、この中京競馬場の構造的な特徴、特に芝とダートの各コースが持つ物理的な特性を詳細に解説します。

さらに、そのユニークなレイアウトがレース展開や各馬の脚質、枠順の有利不利にどのような影響を与えるのかを、過去のデータを基に深く考察していきます。馬場状態の変化や季節ごとの傾向、そして他の主要競馬場との比較を通じて、中京競馬場が持つ戦略的な面白さと奥深さを、初心者から中級者の競馬ファンにも分かりやすく、論理的に解き明かしていきます。

中京競馬場のコース構造の特徴

中京競馬場は左回りのコースであり、その規模は「ローカル」という区分にありながら、中央の主要4場にも引けを取らない大きさを誇ります。

特に直線の長さと高低差の大きさは、ローカル競馬場としては異例の設計であり、これが数々の名勝負を生み出す舞台装置となっています。芝コースとダートコース、それぞれが独自の個性を持ち、求められる能力も異なります。ここでは、それぞれのコースの基本的な構造データを基に、その特徴を明らかにしていきます。

芝コースの基本データ

中京競馬場の芝コースは、1周距離がAコース使用時で約1,705.9mと、広々とした設計になっています。最大の特徴は、ゴール前の直線距離が412.5mと非常に長い点です。

これはJRA全10競馬場の中でも4番目の長さを誇り、京都や中山の内回りコースよりも長いため、後方からの追い込みが決まりやすい素地となっています。さらに、この長い直線の途中には高低差約2m、最大勾配2.0%という急な上り坂が待ち構えています。

この坂は中山競馬場に次ぐ厳しさで、馬のスタミナと精神力を徹底的に試します。また、3コーナーから4コーナーにかけてはスパイラルカーブが採用されており、コーナーでスピードが落ちにくく、直線入口で馬群がばらけやすい構造になっています。これらの要素が組み合わさることで、中京の芝コースは単なる平坦なスピードコースとは一線を画す、総合力が問われる舞台となっているのです。

ダートコースの基本データ

ダートコースもまた、中京競馬場のタフさを象徴する設計となっています。1周距離は約1,530m、直線距離は410.7mで、これは東京競馬場に次いで国内2番目の長さを誇ります。

多くのダートコースが平坦であるのに対し、中京はダートコースにも高低差3.4mの起伏と、直線に約1.4mの上り坂が設けられている点が最大の特徴です。

この坂の存在により、ダート戦でありがちな「逃げ・先行馬がそのまま押し切る」という単純な展開になりにくく、最後まで勝負の行方が分からないスリリングなレースが多くなります。一部の距離ではスタート後の数百メートルを芝コース上で走るという特殊な設定もあり、芝部分でのダッシュ力や枠順の有利不利がレース序盤の展開に影響を与えることもあります。

総じて、中京のダートコースは大きさ、直線の長さ、そして坂の存在という3つの要素により、極めてスタミナとパワーが要求される、全国でも屈指の難コースと言えるでしょう。

芝コースとダートコースの物理的特性

中京競馬場が「タフなコース」と評される理由は、そのレイアウトだけに留まりません。コースを構成する芝やダート(砂)そのものの物理的な特性も、レースの質に大きな影響を与えています。

スピード一辺倒ではなく、馬の持つ本来のパワーやスタミナ、いわゆる「底力」が問われるのは、この馬場特性に起因する部分が大きいのです。ここでは芝とダート、それぞれの馬場の質について掘り下げていきます。

芝コースの馬場特性

中京の芝は、一般的に「重い」と表現されることが多く、時計が出にくいパワー型の馬場として知られています。その主な理由として、コースの地盤が比較的柔らかく、開催が進むにつれて芝が傷みやすいという点が挙げられます。

特に、冬季の1月から3月にかけての開催では、寒さで日本の野芝の生育が止まるため、寒冷地仕様の洋芝を上から蒔く「オーバーシード」という手法が取られます。

この洋芝はクッション性が高く、芝の根が深く張るため、馬の脚が沈み込みやすくなります。結果として、馬はより強いパワーを使わないと前に進むことができず、スピード自慢の馬よりも、スタミナと馬力に優れた馬が好走する傾向が強まります。

夏場の開催では野芝が主体となり幾分時計は速くなりますが、それでも他の高速馬場と言われる競馬場と比較すると、パワーが要求されるという基本的な性格は変わりません。

ダートコースの馬場特性

ダートコースに関しても、芝と同様に「パワー型」という評価が定着しています。その理由は、使用されている砂の質にあります。

中京のダートは、他の競馬場の砂と比較して砂粒が粗く、コース全体の砂の厚み(砂厚)も深めに設定されています。これにより、馬の蹄が深く沈み込み、強いキック力、すなわち後肢のパワーがなければスピードに乗ることができません。

特に乾燥した良馬場の日には、砂がパサパサになり、さらに時計がかかる傾向があります。東京競馬場のように固く締まった馬場ではスピード能力がそのまま着順に反映されやすいですが、中京ではゴール前の坂の影響も相まって、最後まで力強く走り切る持久力と馬力が不可欠です。このため、ダート血統の中でも特にパワーとスタミナを兼ね備えたタイプの産駒が活躍する傾向が見られます。

コース形状がレース展開に与える影

中京競馬場のユニークなコースレイアウトは、レースの展開、特にペース配分に決定的な影響を与えます。

向正面の緩やかな下り坂から始まり、3〜4コーナーを回り、最後の直線で急坂を駆け上がるという一連の流れは、騎手たちに極めて高度なペース判断を要求します。

スタート位置によって序盤のペースが大きく変わるため、距離ごとの特性を理解することが予想の鍵となります。例えば、短距離戦では下り坂スタートによって自然とペースが速くなり、前半から激しい先行争いが繰り広げられます。

これにより、スピードだけでなく、ハイペースを追走できるだけのスタミナも求められるのです。一方で、中長距離戦ではスタンド前の急坂をスタート直後に上るため、序盤はスローペースになりがちです。各馬は体力を温存し、後半のスタミナ勝負に備えます。

そして、レースのクライマックスを演出するのが、ゴール前の急坂です。この坂は、それまで快調に飛ばしてきた先行馬の脚を鈍らせ、後方で脚を溜めていた差し馬に絶好の機会を与えます。騎手たちは常にこの坂を意識した騎乗を強いられ、仕掛けどころを少しでも誤れば、勝利を逃すことになります。

このように、中京競馬場のコース形状は、レース全体に戦略的な緩急を生み出し、それが一筋縄ではいかない面白いレース展開の源となっているのです。

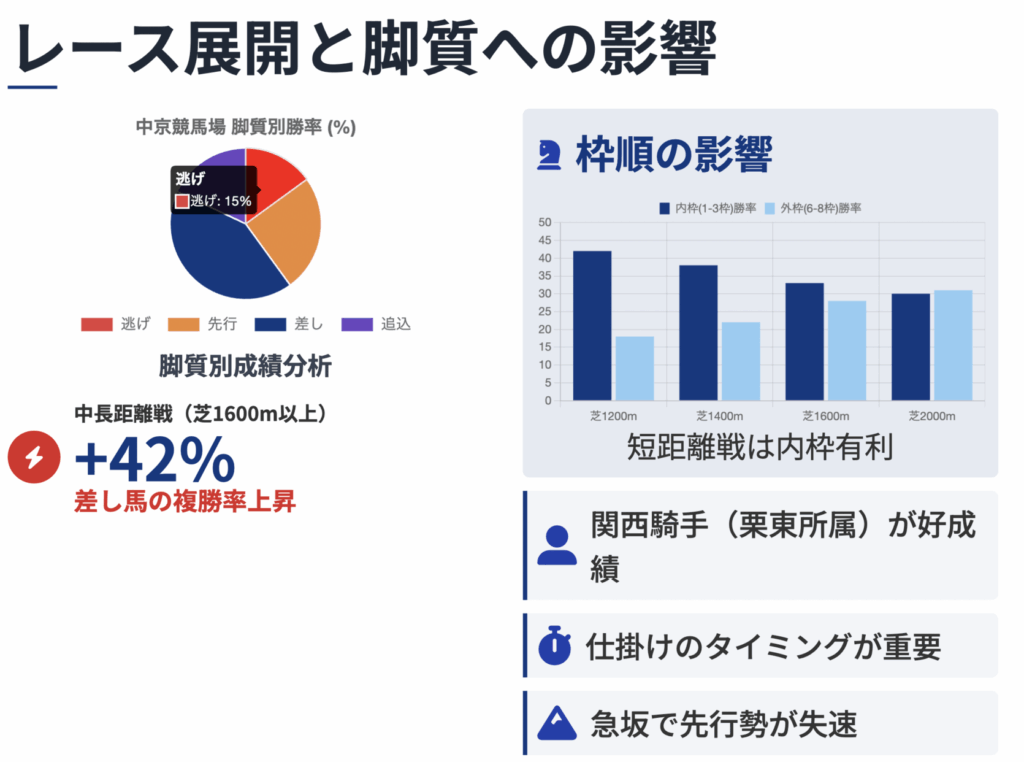

脚質による有利不利:逃げ・先行 vs 差し・追い込み

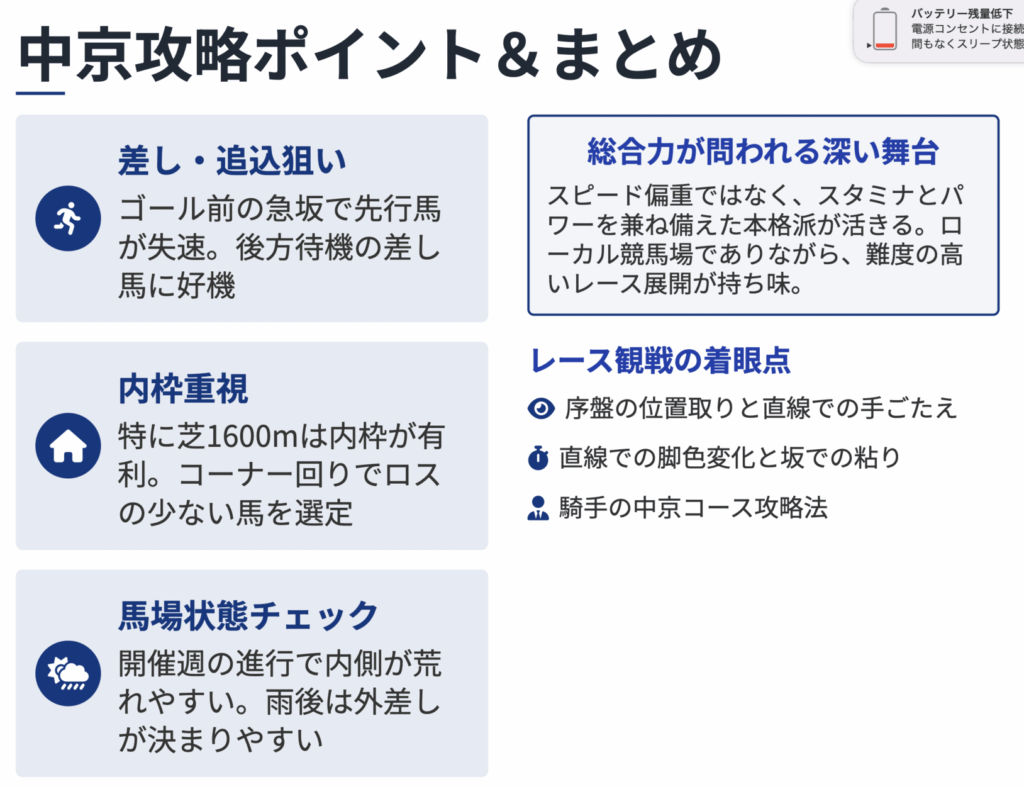

中京競馬場は、そのタフなコースレイアウトから、一般的に「差し・追い込み馬が有利」とされています。多くの競馬場、特に平坦なローカルコースでは前に行った馬がそのまま粘り込む「先行有利」がセオリーですが、中京ではその常識が通用しにくいのです。

その最大の理由は、やはりゴール前にそびえ立つ急坂の存在です。レース終盤の最も苦しい地点で待ち受けるこの坂は、先行してスタミナを消耗した馬たちの脚を容赦なく奪います。

その結果、道中は中団や後方でじっくりと脚を溜めていた差し・追い込み馬が、最後の直線で先行勢をまとめて交わし去るというシーンが頻繁に見られます。

ただし、全てのレースで差し・追い込みが有利というわけではありません。芝1200mのような短距離戦では、スタートからゴールまでの距離が短いため、やはり前に行けるスピードと先行力が重要になります。

それでも、他の競馬場の短距離戦と比較すれば、中京は直線の長さと坂のおかげで差し馬の台頭する余地が大きいと言えます。

特に、芝1600m以上の中長距離戦になると、スタミナの消耗が激しくなるため、より差し・追い込み馬の持久力が活きる展開が多くなります。ダートコースにおいても、他場に比べて差しが決まりやすい傾向があり、中京は脚質を問わず、最後まで諦めずに走り切るスタミナと精神力を持つ馬が報われるコースと言えるでしょう。

枠順の有利不利(内枠 vs 外枠)

競馬予想において枠順は非常に重要な要素ですが、中京競馬場ではその傾向が比較的はっきりと表れます。結論から言うと、中京は多くの距離で「内枠が有利」とされています。

その理由は、コースのカーブの形状にあります。中京のコーナーは、主要4場と比較すると半径が小さく、いわゆる「小回り」に近い設計になっています。

そのため、外枠の馬はコーナーで外側を回らされる距離的なロスが大きくなりやすく、特にスタートから最初のコーナーまでの距離が短いコースでは、その不利が顕著になります。

例えば、芝1200mや1600mでは、スタート後すぐにコーナーを迎えるため、外枠の馬は内に進路を取るのが難しく、終始外を回らされるか、無理に先行してスタミナを消耗するかの選択を迫られます。

過去のデータを見ても、これらの距離では1枠や2枠といった内枠の馬の勝率や複勝率が、7枠や8枠といった外枠の馬を大きく上回っています。ダートコースにおいても、砂を被るのを嫌う馬がいるため外枠が有利とされることもありますが、中京に関しては内枠からスムーズに先行できる馬の方が有利な傾向が見られます。

ただし、芝1400mや2200mのように、最初のコーナーまで十分な距離があるコースでは、外枠の不利は幾分緩和されます。それでもなお、全体としてはインコースをロスなく立ち回れる内枠が有利という基本原則は、中京競馬場を攻略する上で覚えておくべき重要なポイントです。

騎手の傾向と活躍パターン

中京競馬場は、その独特なコース形態から「騎手の腕が試される」場所としても知られています。単に馬の能力だけでなく、コースの癖を熟知し、最適なペース配分と進路取りができる騎手が好成績を収める傾向にあります。

特に、関西(栗東トレーニングセンター)を拠点とする騎手たちが活躍の中心です。開催リーディングの上位には、川田将雅騎手、松山弘平騎手、坂井瑠星騎手といった関西のトップジョッキーが常に名を連ねています。彼らは中京での騎乗経験が豊富であり、どのタイミングで仕掛ければゴール前の急坂を克服できるか、どのコースを通れば馬のスタミナを温存できるかを熟知しています。

特に川田将雅騎手は、驚異的な勝率と連対率を誇り、「中京マイスター」とも呼べる存在です。彼の騎乗する馬は、人気に関わらず常に警戒が必要です。

また、レース展開を読む力に長けたベテラン騎手や、思い切った騎乗で穴を開ける若手騎手など、それぞれの騎乗スタイルと中京コースの相性を見極めることも馬券検討の面白い要素です。

例えば、厳しいペースでも馬を我慢させ、最後の直線まで脚を溜めることができる騎手は、差し・追い込みが決まりやすい中京で特に力を発揮します。

騎手の得意な戦法と、その日の馬場状態や展開予測を照らし合わせることで、より精度の高い予想が可能になるでしょう。

馬場状態の変化が結果に及ぼす影響

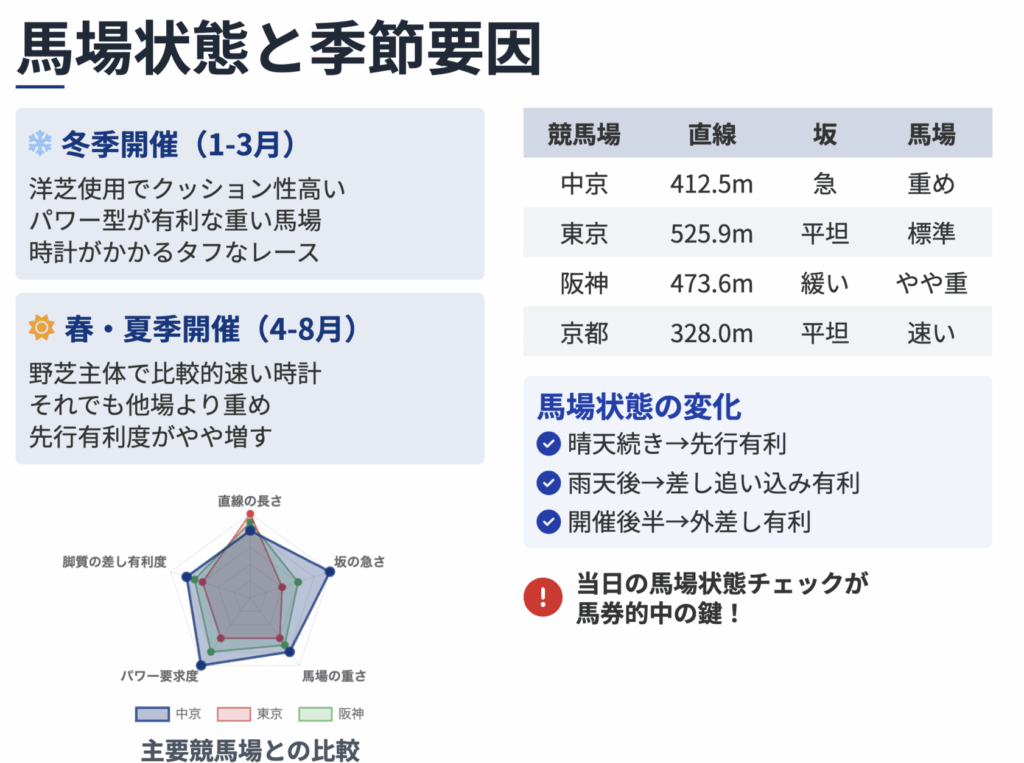

中京競馬場のレース結果を予想する上で、当日の馬場状態の把握は極めて重要です。特に、芝が傷みやすいという特性を持つため、天候や開催日程の進行によって馬場のコンディションが大きく変化し、それが有利な脚質やコース取りに直結します。

例えば、晴天が続き芝が乾燥した良馬場では、比較的時計が速くなり、スピードのある先行馬が粘り込みやすくなります。

しかし、ひとたび雨が降って馬場が渋ると、状況は一変します。水分を含んだ芝は重くなり、よりパワーとスタミナが要求されるため、道悪を得意とする馬や、後方で脚を溜めていた差し馬の台頭が目立つようになります。

特に、開催後半になると、内側の芝が荒れて馬場が悪化する傾向があります。多くの馬が通る内ラチ沿いは蹄で掘り返され、走りづらい状態になるのです。

そのため、騎手たちは意識的に馬場の良い外側を選択するようになり、結果として「外差し」が決まりやすいトラックバイアスが生まれます。ダートコースも同様に、乾燥したパサパサの馬場と、雨で湿って脚抜きが良くなった馬場とでは、レースの質が変わります。

このように、中京競馬場では、当日の天候や開催が何週目なのかを常に意識し、馬場状態から有利な条件を見つけ出すことが、的中に向けた重要なステップとなります。

季節・開催時期ごとの特徴

中京競馬場は年間を通じて開催されていますが、その開催時期によって馬場のコンディションやレースの傾向が大きく異なるという特徴があります。

これは、日本の気候、特に芝の生育サイクルと密接に関係しています。例えば、1月から3月にかけての冬開催では、日本の野芝が休眠期に入るため、コースには寒さに強い洋芝がオーバーシードされます。

この洋芝はクッション性が高く、時計がかかるタフな馬場になりやすいため、スタミナとパワーに優れた馬が活躍します。春のG1・高松宮記念が開催されるのもこの時期であり、スピードだけでなく底力が問われるスプリント戦となります。

一方、夏場の開催(近年では例外的ですが)では、野芝が青々と生い茂り、非常に速い時計が出る高速馬場へと変貌します。気温の上昇と共に馬場が乾燥し、硬くなるため、スピード能力に秀でた馬や先行馬が有利になる傾向が見られます。

そして、秋から冬にかけての開催は、夏芝から冬芝へと移行する過渡期にあたり、開催が進むにつれて徐々に時計がかかるようになるなど、馬場の変化を注意深く観察する必要があります。

このように、同じ中京競馬場であっても、どの季節にレースが行われるかによって、求められる能力や有利な戦法が変わってくるため、開催時期を考慮した予想が不可欠です。

他競馬場(東京・阪神・京都)との比較

中京競馬場の個性をより深く理解するためには、他の主要な競馬場と比較することが有効です。

まず、日本最大の規模を誇る東京競馬場は、約525mという非常に長い直線が特徴で、純粋な末脚のスピードと瞬発力が問われる舞台です。

これに対して中京は、直線は長いものの東京ほどではなく、代わりに勾配の急な坂があるため、スピードだけでなく持続力やスタミナがより重要になります。

次に、右回りの阪神競馬場は、外回りコースに長い直線と急坂があり、中京とレイアウトが似ていると比較されることがあります。しかし、阪神の方が直線が長く、坂の勾配は中京よりも緩やかです。

そのため、阪神はパワーと底力が、中京はそれに加えて持久力が試されるという微妙なニュアンスの違いがあります。

最後に、京都競馬場は3コーナーから4コーナーにかけての下り坂と、ゴール前の平坦な直線が特徴で、スピードの持続力が求められる高速コースとして知られていました。

直線に坂がないため、一度スピードに乗った先行馬が止まりにくいのに対し、中京では最後の坂が先行馬にとって大きな壁となります。

このように、各競馬場にはそれぞれ明確な個性があり、中京競馬場は「直線の長さ」「坂の勾配」「カーブの形状」といった要素が複雑に絡み合った、総合力が試される非常に奥深いコースであると言えるでしょう。

まとめ:中京競馬場の奥深さ

以上、中京競馬場の構造的な特徴から、それがレースに与える影響、そして様々な条件下での傾向について多角的に解説しました。

単に「直線が長くて坂がある」というだけでなく、コース全体の起伏、カーブの形状、馬場の質、そして季節といった要素が複雑に絡み合い、極めて戦略性の高いレースを生み出していることがお分かりいただけたかと思います。

中京競馬場は、馬の能力はもちろんのこと、騎手のペース判断やコース取りの巧拙が勝敗を大きく左右する、まさに人馬一体の総合力が試される舞台です。このコースの奥深さを理解することで、レース観戦の楽しみ方が一層広がり、馬券予想の精度も向上するはずです。

次に中京のレースを観戦される際には、ぜひ本記事で紹介したポイント、例えば「今日の馬場は差しが決まりやすいか」「内枠の先行馬は有利か」「あの騎手は中京が得意か」といった視点で、レースの裏側にある駆け引きや攻防を読み解いてみてください。

その先に、競馬の新たな魅力と発見が待っていることでしょう。