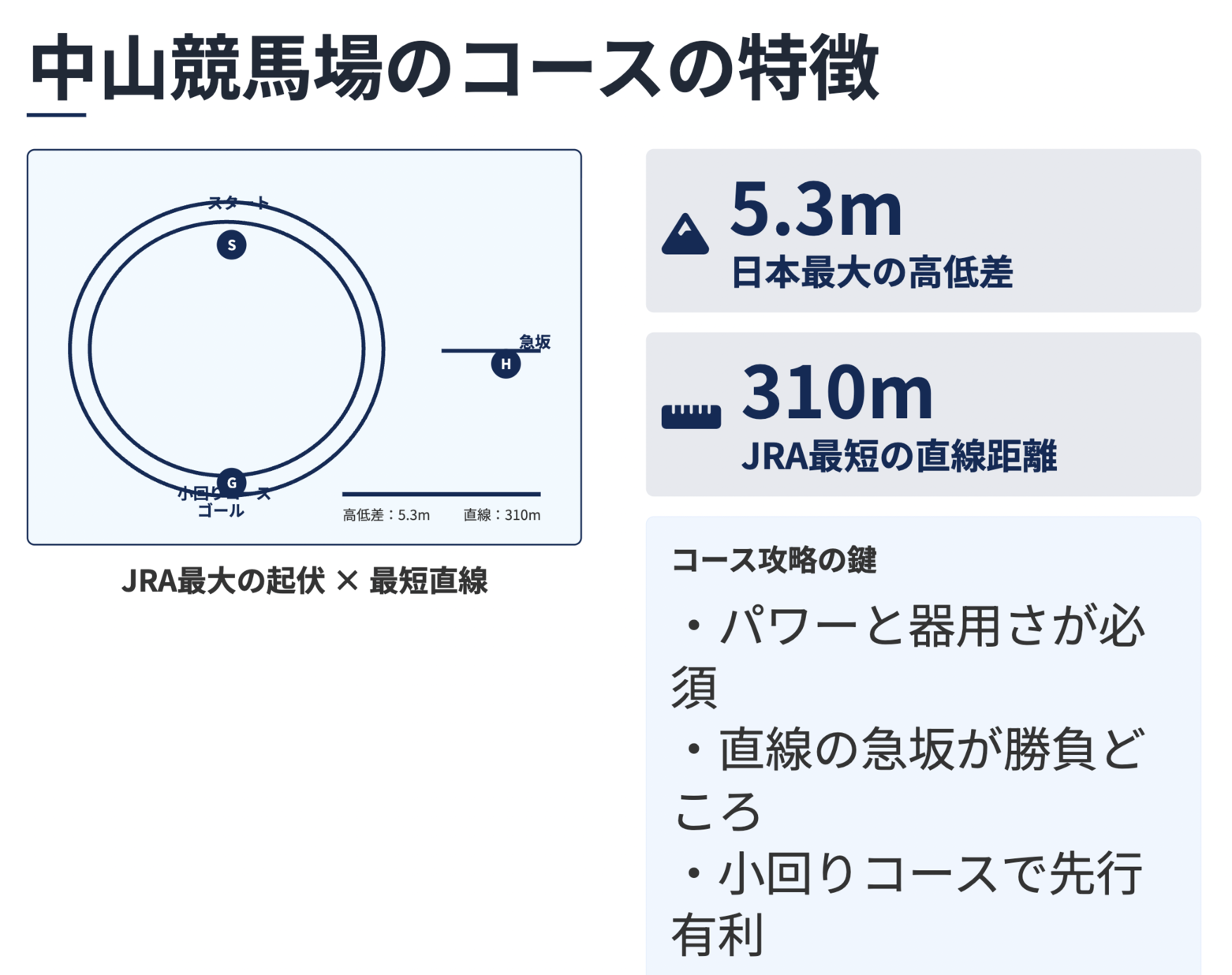

中山競馬場は、JRAに所属する10の競馬場の中でも、特に個性的で攻略が難しいコースとして知られています。その最大の特徴は、高低差5.3mにも及ぶ激しい起伏と、ゴール前に待ち受ける急坂です。

JRAのG1が行われる競馬場の中で最も短い直線距離と、タイトなコーナーが組み合わさることで、単なるスピードだけでは通用しない、馬のパワー、スタミナ、そして器用さが問われる舞台となっています。

この記事では、中山競馬場のコース形状や地形といった基本的な構造から、季節ごとの馬場傾向、主要な重賞レースの分析、さらには血統や騎手との相性まで、あらゆる角度からその特徴を徹底的に解説します。

中山競馬場のコース形状と地形が求める適性と戦術

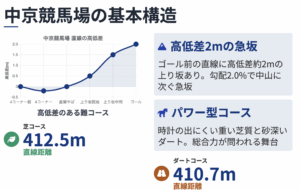

中山競馬場のコースを理解する上で最も重要なのは、その起伏に富んだ地形とコンパクトなレイアウトです。コース全体の高低差は日本の主要競馬場の中で最も大きい5.3mにも達し、馬に絶え間ないアップダウンを強いるため、単なるスピードだけでは攻略できません。

特に、ゴール前の直線に設けられた高低差約2.2mの急坂は「中山名物」として知られ、多くの馬がここでスタミナを削がれ失速します。

このタフな地形を克服するには、強力な心肺機能と坂を駆け上がるためのパワーが不可欠です。加えて、直線距離が約310mと非常に短く、コーナーの半径も小さい典型的な「小回り」コースであるため、後方から一気に追い込む戦法は極めて困難です。

勝利のためには、器用なコーナリング技術と、道中でいかにロスなく有利なポジションを確保できるかという戦術眼が求められます。

開催時期ごとの馬場傾向とレースへの影響

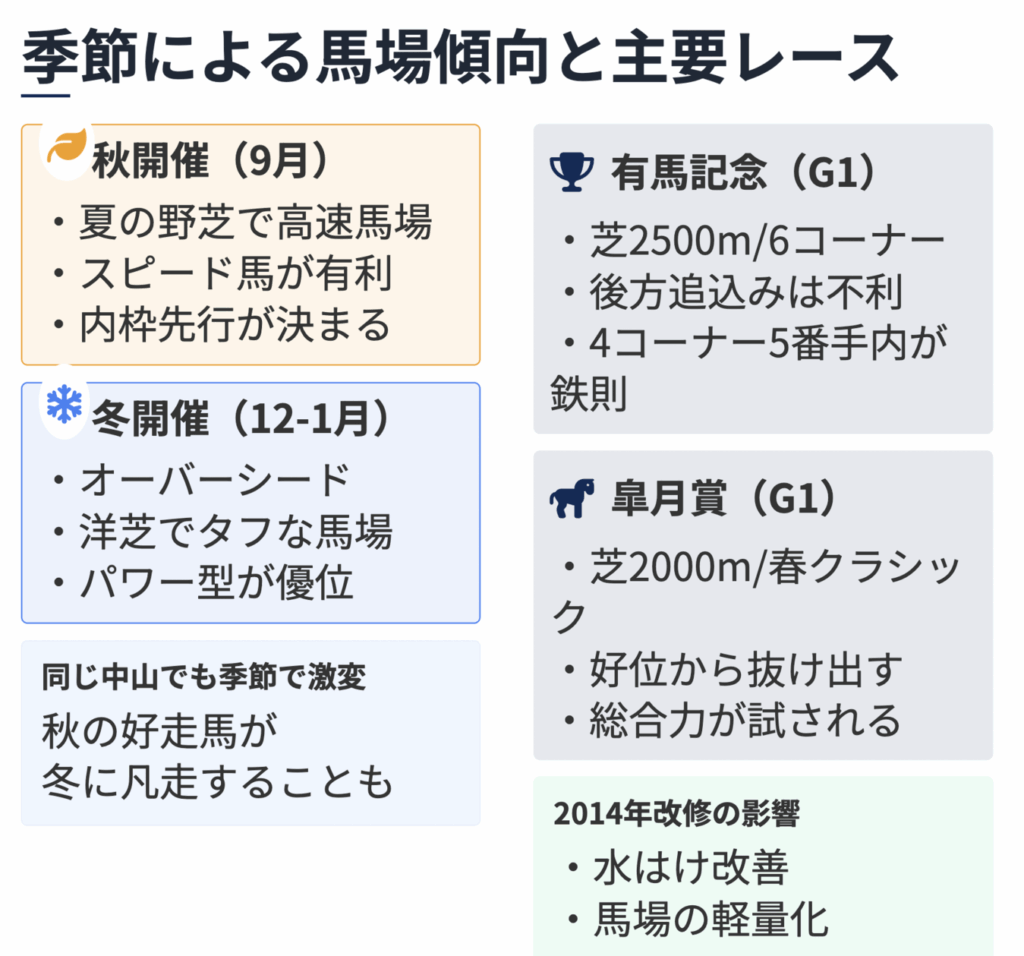

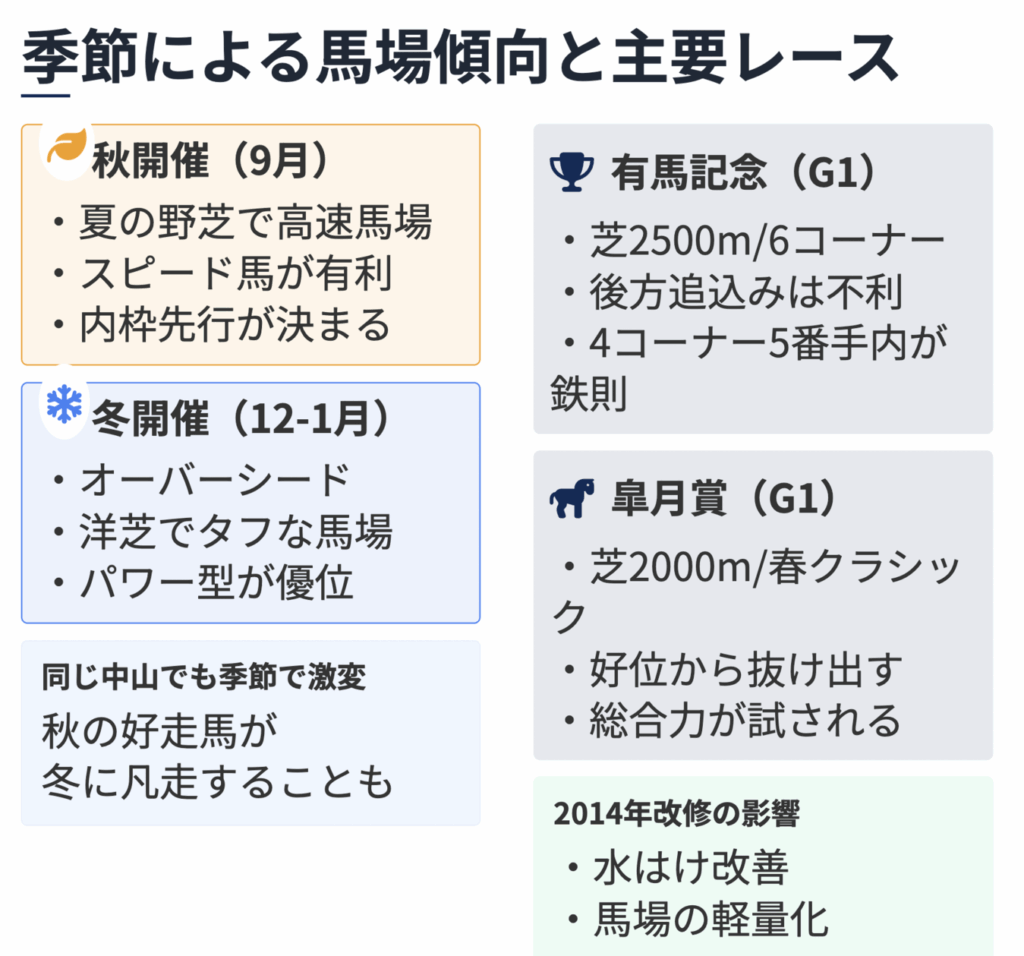

中山競馬場は、開催される季節によって馬場のコンディションが劇的に変化し、それがレース結果に大きな影響を与えます。この季節ごとの馬場特性を理解することは、中山競馬場を攻略する上で極めて重要です。

季節による芝の状態変化

中山の芝コースは、使用される芝の種類が季節によって異なります。

9月の秋開催では、夏の間に十分に生育した野芝が使われ、非常に軽くて時計の速い高速馬場となります。この時期は、スピード能力に秀でた馬や内枠を利して先行する馬が圧倒的に有利です。

一方で、12月から1月にかけての冬開催では、枯れた野芝の上に寒さに強い洋芝を蒔く「オーバーシード」が行われます。この洋芝はクッション性が高く、力のいるタフな馬場へと変貌するため、秋の高速馬場で好走した馬が冬のパワーが問われる馬場では凡走することも少なくありません。

「中山巧者」と呼ばれる馬でも、どの季節の馬場で実績を残したのかを見極める必要があります。

コース改修とダートの特性

2014年の大規模改修により、中山競馬場の水はけは劇的に改善されました。これにより、雨が降っても極端な悪馬場になりにくく、年間を通して安定したコンディションが保たれるようになりました。

しかし、冬場は芝の傷みが進みやすく、開催後半になると内側が荒れて外からの差しが決まりやすくなる傾向も見られます。

ダートコースは、乾燥した良馬場ではパワーが、雨で湿った馬場ではスピードが要求されるという基本特性は他場と同じですが、中山は年間を通して比較的安定した状態が保たれています。ただし、雨量によっては時計が極端に速くなることもあるため、当日の天候と馬場発表には常に注意が必要です。

中山競馬場の主要重賞レースでの傾向と近年の変化

中山競馬場では数多くのG1レースが開催されますが、その中でも特に年末のグランプリ「有馬記念」と春のクラシック「皐月賞」は、このコースの特性が色濃く反映されることで知られています。

有馬記念に見るコース特性

有馬記念の舞台となる芝2500mは、6回ものコーナーを回り、短い直線を駆け抜ける非常にトリッキーなコースです。

そのため、後方からの追い込みはほぼ決まらず、過去10年のデータを見ても、勝利するためには4コーナーを5番手以内の好位で通過することが絶対条件となっています。

道中での巧みな位置取りとスタミナ配分が勝敗を分けるため、騎手の腕が大きく問われるレースです。近年はコース改修の影響で馬場が軽くなったこともあり、スタミナ自慢の馬だけでなく、スピードと持久力を兼ね備えた3歳から5歳の若い世代が中心となって活躍しています。

G1で実績を残してきた人気馬が順当に力を発揮するケースが多く、比較的堅実な決着になりやすいのも近年の特徴です。

その他G1レースの傾向

春のクラシック第一弾である皐月賞(芝2000m)も、有馬記念と同様に好位から抜け出すレース巧者が強い傾向にあります。

東京の日本ダービーが長い直線での瞬発力勝負になりやすいのに対し、皐月賞は短い直線と急坂を克服する総合力が問われるため、ここで勝利した馬は世代トップクラスの実力を持っていると評価されます。

一方、秋のスプリント王決定戦であるスプリンターズステークス(芝1200m)は、高速決着になりやすい中でも、最後の急坂を乗り越えるパワーが求められるため、単なるスピードだけでは押し切れない難解なレースとなっています。

中山競馬場コースと血統の相性

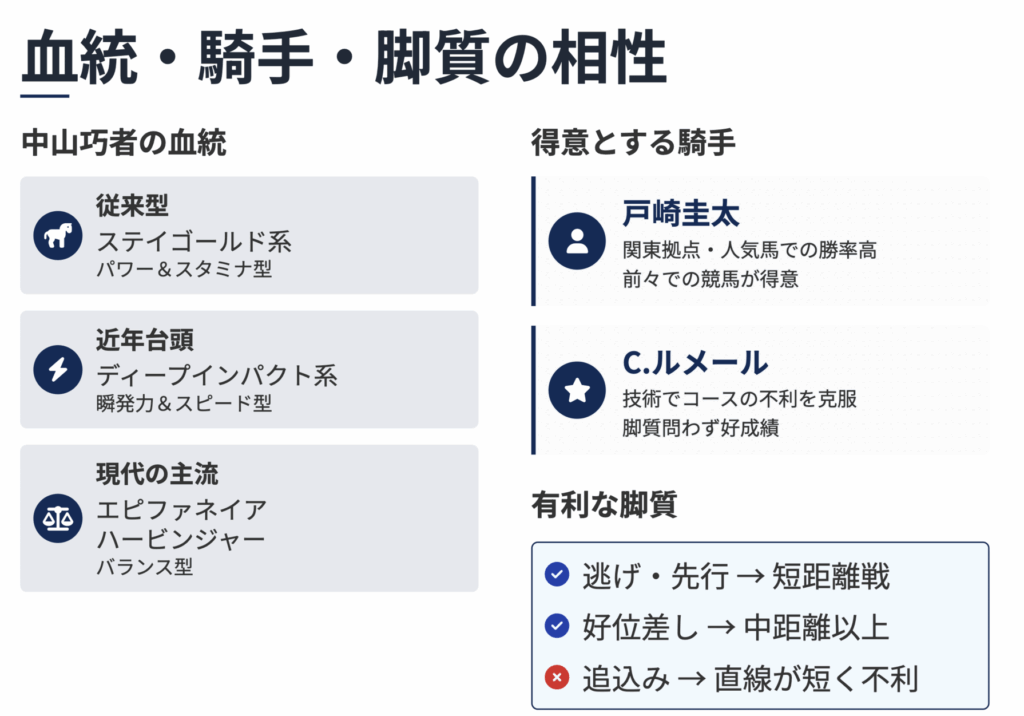

中山競馬場のタフなコース設定は、好走する馬の血統にも明確な傾向をもたらします。かつてはステイゴールドに代表される、スタミナとパワーに溢れた血統が「中山巧者」の代名詞でした。

しかし、2014年のコース改修による馬場の高速化は、血統のトレンドにも変化を与えています。近年では、ディープインパクト産駒のような瞬発力に優れたスピードタイプの血統も、有馬記念を制覇するなど実績を残しています。これは、現代の中山がスタミナだけでなく、スピードとのバランスが重要になったことの証です。

現在の主流は、エピファネイアやハービンジャーといった、欧州のスタミナと日本のスピードを併せ持つバランス型の種牡馬です。

距離別に見ると、短距離ではスピードの持続力に長けた血統が、中距離では総合力の高いサンデーサイレンス系の血統が強さを見せます。ダートでは、パワー型のシニスターミニスター産駒やヘニーヒューズ産駒が安定しており、力のいる中山の砂質にマッチしています。

血統は馬の能力の根幹をなす要素であり、中山のトリッキーなコースを攻略するための重要なヒントを与えてくれます。

中山競馬場を得意とする騎手・調教師の実績

中山競馬場は、その複雑さゆえにコースを熟知した「中山巧者」と呼ばれる騎手や調教師が存在します。この評価は、単に騎乗回数が多いだけでなく、勝負どころで馬の能力を最大限に引き出す技術に裏打ちされています。

騎手では、関東を拠点とする戸崎圭太騎手がその筆頭で、特に人気馬に騎乗した際の安定感は抜群です。彼は、中山のセオリーである「前々での競馬」で数多くの勝利を挙げています。

また、世界的な名手であるクリストフ・ルメール騎手も、卓越した技術でコースの不利を克服し、驚異的な勝率を記録しています。彼の騎乗する馬は、脚質を問わず常に警戒が必要です。

調教師に関しても、地元である美浦所属の厩舎が地の利を活かし、有力馬を数多く送り込んできます。

輸送による負担が少ないことに加え、日頃から中山の馬場を意識した調教を積めるため、関西馬に対して有利な状況が生まれることも少なくありません。

ペース配分と脚質傾向:逃げ・先行は有利か?

「中山は逃げ・先行有利」という格言は、多くのレースで当てはまります。特に、馬場状態が良い開催開幕週や、直線の短い短距離戦では、スタートから先手を取った馬がそのまま押し切るケースが頻繁に見られます。

しかし、中距離以上のレースになると、その傾向は少し変わってきます。中山のコースは、スタートからゴールまで一定のペースで走ることを許さず、レース中に何度もペースの緩急が生まれます。

そのため、ただ前に行くだけでなく、道中でいかにスタミナを温存し、勝負どころで再加速できるかという、騎手の巧みなペース配分が求められます。

したがって、中距離以上のレースでは、先行馬だけでなく、好位で脚を溜めていた差し馬にも十分チャンスが生まれます。

ただし、後方で脚を溜めすぎる「追い込み」一辺倒の戦法は、直線が短い中山では極めて不利です。中山競馬場で最も有利な脚質は、レースの流れに乗りながら好位を確保し、最後の直線で力強く抜け出すことができる「先行力と持続力を兼ね備えた差し・先行タイプ」と言えるでしょう。

他競馬場との比較で見る中山の“クセ”

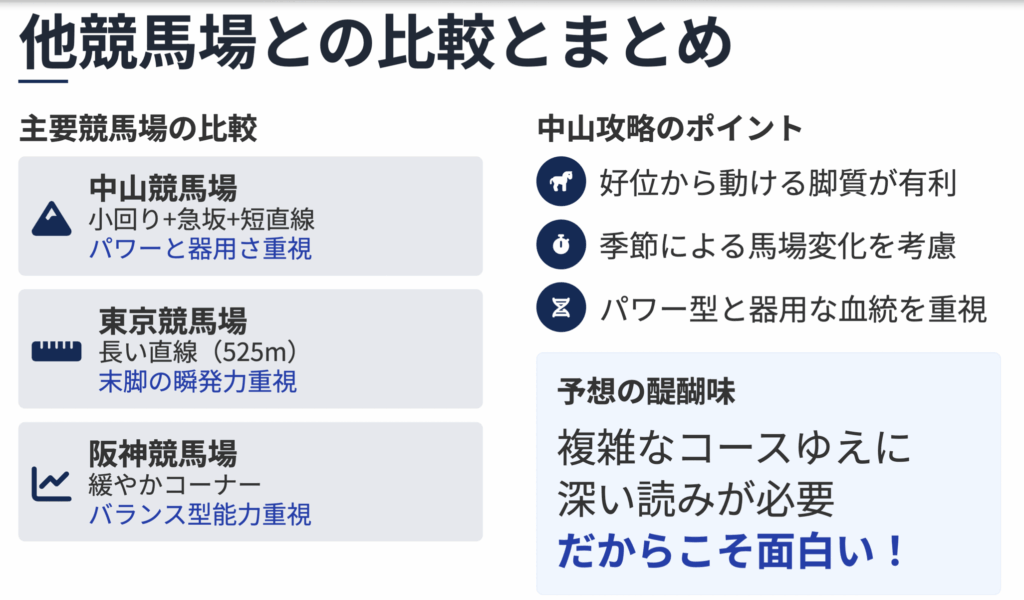

中山競馬場のユニークな特徴は、東京や阪神といった他の主要競馬場と比較することで、より一層際立ちます。日本最大の東京競馬場は、約525mという長大な直線を持つ広大なコースで、レースは最後の直線での瞬発力勝負になりやすい傾向があります。

一方で中山は、直線が短く、急坂と小回りコーナーが連続するため、一瞬の切れ味だけでは通用せず、スタミナとパワー、そして器用さを兼ね備えた総合力が求められます。

同じくゴール前に急坂を持つ阪神競馬場と比較しても、阪神の方が直線が長くコーナーも緩やかであるため、中山ほど極端な小回りコースではありません。

また、平坦なローカル競馬場とも異なり、「小回り+急坂」という組み合わせは中山競馬場唯一無二の特徴です。この複雑で一筋縄ではいかない「クセ」こそが、中山競馬場の魅力であり、数々のドラマを生み出す源となっています。

まとめ:中山競馬場を制するということ

中山競馬場を攻略するということは、単に速い馬や強い馬を見つけること以上の意味を持ちます。激しい起伏、短い直線、タイトなコーナーという物理的な特徴を理解し、季節による馬場の変化を読み、そしてその舞台で輝く血統や騎手の傾向を把握することが求められます。

他の競馬場での実績がそのまま通用しないことも多く、ここで問われるのは、スピード、スタミナ、パワー、そしてレースセンスという、競走馬の総合力です。

この複雑で奥深いコースの「クセ」を読み解くことこそが、競馬予想の醍醐味であり、だからこそ多くのファンが中山のレース、特に有馬記念に熱狂するのです。本記事で解説した多角的な視点を持ってレースを観戦すれば、これまでとは一味違った中山競馬場の魅力に気づくことができるでしょう。