新馬戦(メイクデビュー)は、競走馬にとって初めてのレースです。全馬が過去成績ゼロの未知数ゆえ「予想が難しい」と敬遠されがちですが、裏を返せば「難しい=当たれば稼げる」ということです。

信頼できる軸馬として単勝・複勝で堅実に勝負。

妙味ある穴馬を絡めてワイドなどで高配当を狙う。

開催時期や条件から、人気とオッズの傾向、血統・調教・厩舎・騎手の裏データまで網羅し、最後に勝ちやすい買い方戦略を提案します。データに裏付けされた考察で、新馬戦攻略のヒントを掴みましょう。

確認項目 種牡馬(父)の産駒傾向、母系の実績、コースとの相性。

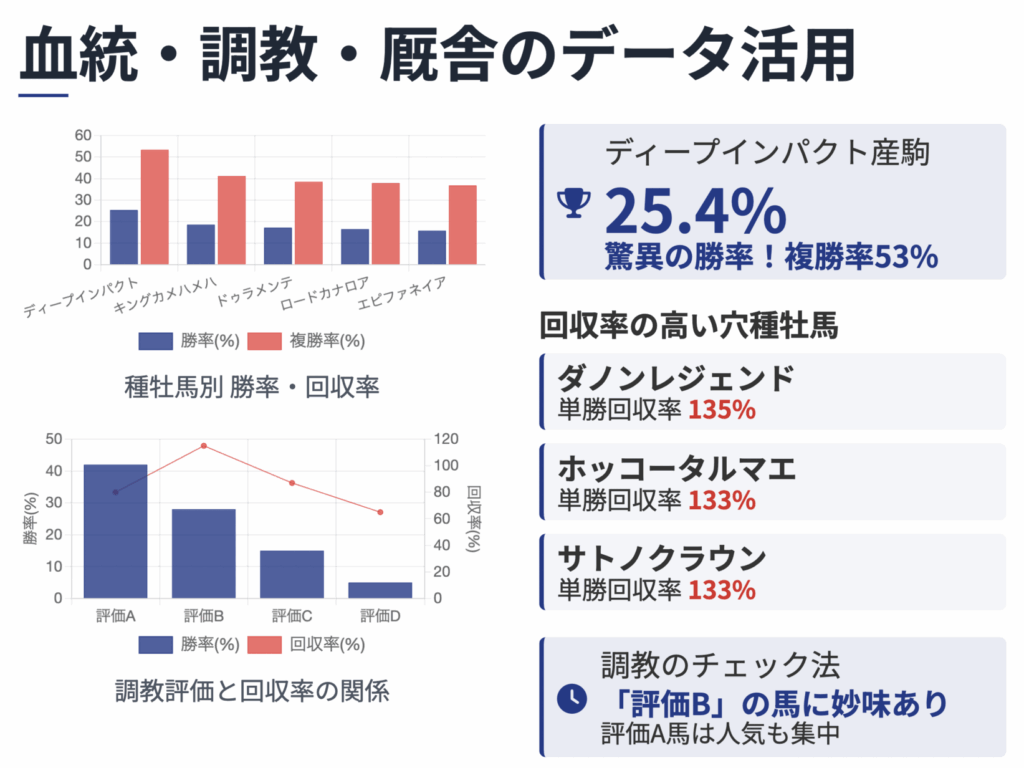

注目ポイント 「仕上がりが早い血統」かどうかが最重要。人気薄でも回収率の高い「穴を開ける種牡馬」の産駒は特に狙い目。

確認項目 最終追い切りの時計と動き(フォーム)、併せ馬での様子、乗り込み量。

注目ポイント 新馬戦は調教内容と結果が直結しやすい。評価「A」は人気になりがち。妙味があるのは好内容の評価「B」の馬。

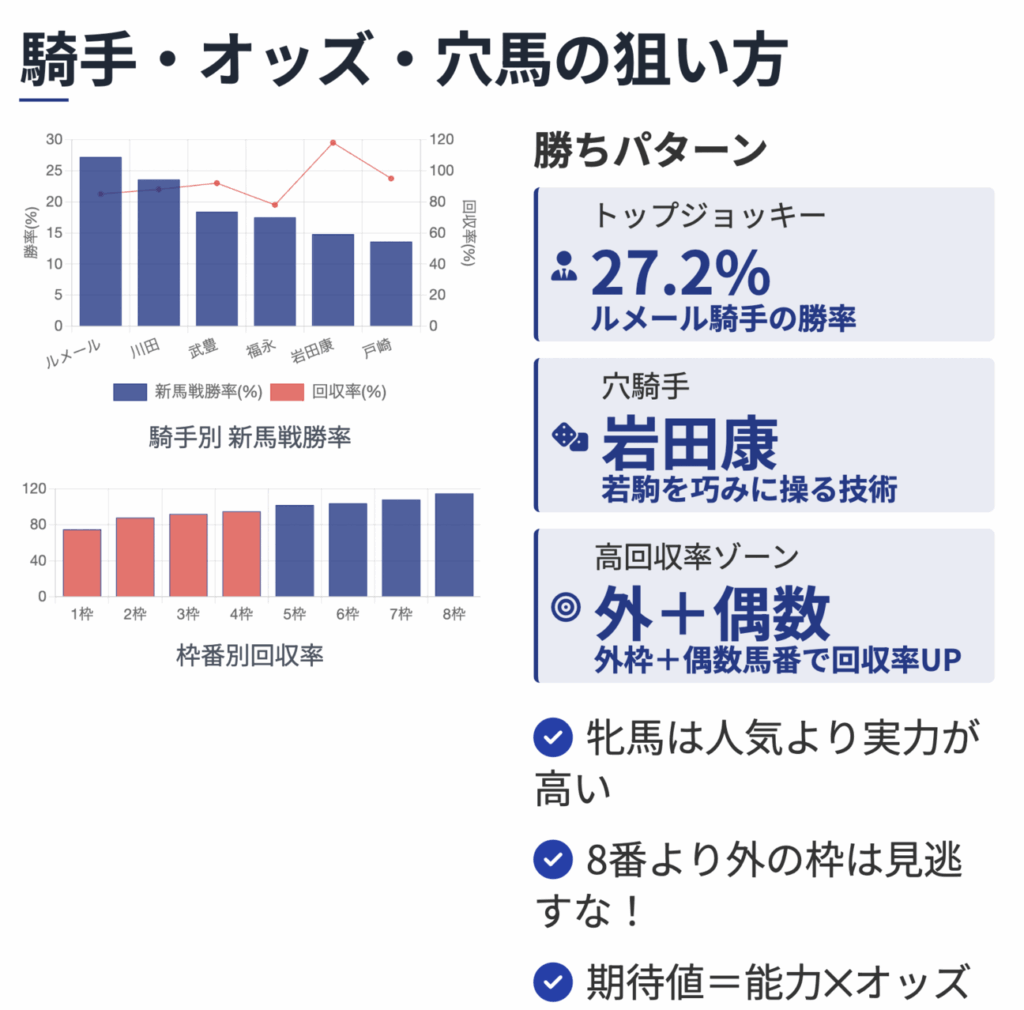

確認項目 騎手の新馬戦における勝率・連対率、陣営(厩舎)との関連性。

注目ポイント ルメール・川田騎手らトップジョッキーはやはり信頼度が高い。一方で、若駒を動かすのが上手いベテラン騎手の人気薄は要注意。

新馬戦の基本構造:開催時期からコース、距離まで

新馬戦の基本を押さえます。開催時期は毎年日本ダービー翌週(6月第1週)からスタートし、翌年2月末まで行われます。例えば2025年は6月7日の東京5R・阪神5R(芝1600m)から新馬戦が始まりました。

3歳3月以降はすべて未勝利戦に切り替わるため、新馬戦としてデビューできる期間は限られています。出走条件は「一度もレースに出走したことがない馬」で、年齢は主に2歳(年明け以降は3歳新馬戦)です。

全馬が初出走という特殊な条件であり、JRAでは「メイクデビュー」の愛称で親しまれています。かつては新馬戦に複数回出走できた時期もありましたが、現在はデビューは一度きり。もし敗れれば、次戦以降は同じく勝ち上がれていない馬たちが集う未勝利戦へ回る仕組みです。

コースと距離は競馬場ごとに様々ですが、夏場は芝コース中心、秋以降はダート戦も増える傾向があります。実際、2023年6月から10月で新馬戦は芝141レースに対しダート42レースと芝中心でした。距離も短距離から中距離まで幅広く、主要な東京・阪神では芝1400mから1800mが多く設定されます。

新馬戦は何と言っても「全馬未知数」であることが最大の特徴。過去のレースデータや実戦での距離適性が一切不明なため、予想ファクターの不安定さが際立ちます。展開予想が難しく、距離や馬場への適性も、さらには気性面も実際に走ってみないと分からない部分が多いのです。裏を返せば、血統・調教タイム・厩舎や騎手といった事前情報に頼るしかなく、それらデータの重要度が非常に高いレースと言えます。

その分「ハマれば高配当」の宝庫であり、過去にはグランアレグリアやロゴタイプなど、将来G1を制する多くの名馬が6月の新馬戦を勝利で飾っています。

-

STEP 1ポテンシャル(素質)を評価まずは不変の要素である「血統」から、馬が秘める能力の最大値を測ります。

-

コンディション(状態)を見極め能力を発揮できる状態か「調教」で判断。素質馬でも仕上がっていなければ勝てません。

-

人的要素(陣営)を考慮馬を導く「騎手」と仕上げる「厩舎」の腕も重要。勝負気配の高さも読み取ります。

-

期待値(妙味)を分析総合評価と「オッズ」を比較。実力以上に人気している馬を避け、妙味のある馬を探します。

-

🎯 最終的な馬券購入へ

新馬戦の買い方の探求:人気傾向と穴馬出現のロジック

1番人気の信頼度と回収率から見る馬券戦略

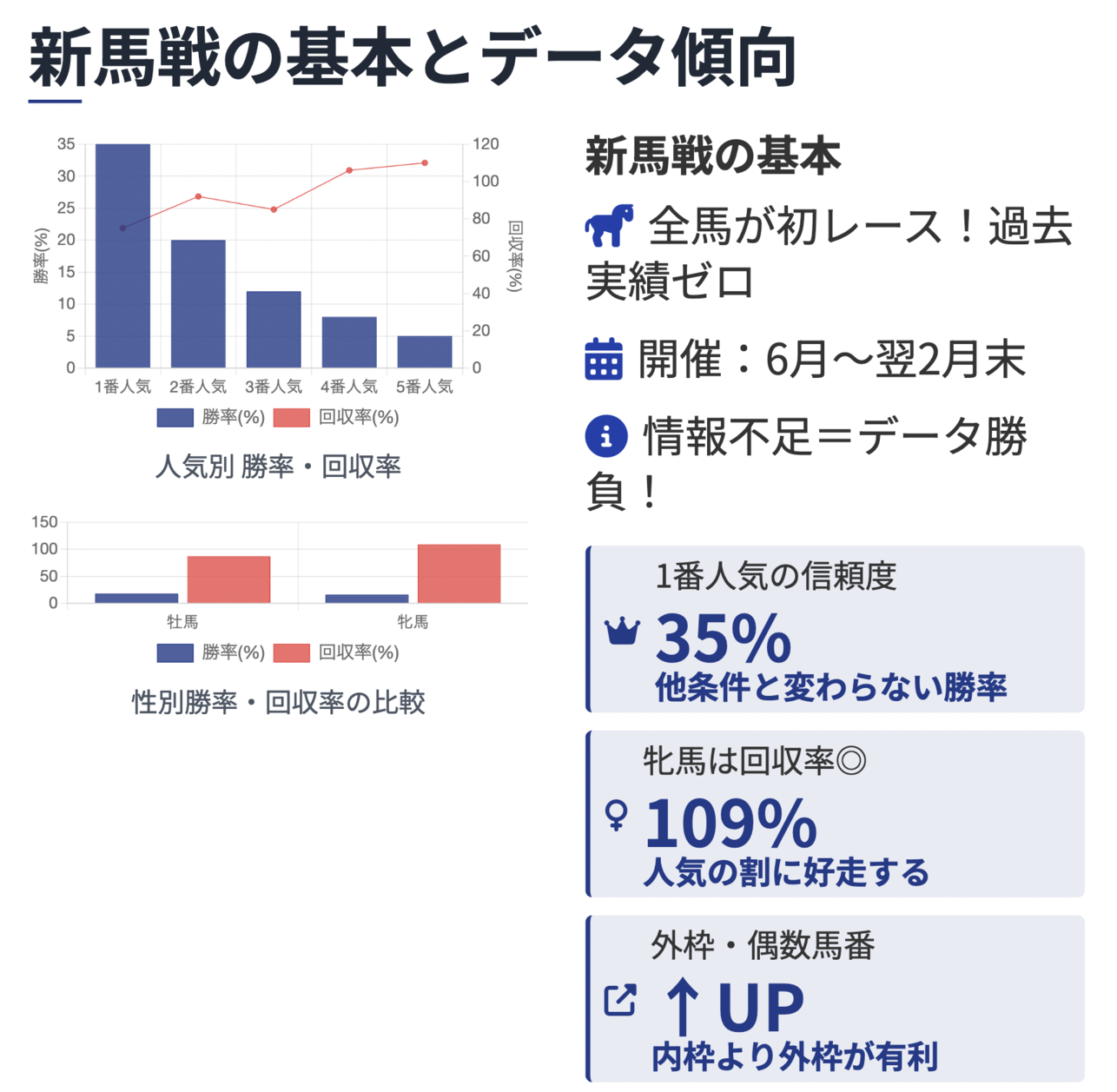

新馬戦は波乱含みと言われますが、実際のデータを見ると1番人気馬の勝率は約35%と、他の条件戦と比較しても遜色ない信頼度を誇ります。むしろ「上位人気に若干の妙味あり」と分析するデータもあり、極端な過剰人気になりにくい分、本命サイドでもある程度は戦えるようです。

これは、新馬戦が持つ情報不足という性質上、他の条件戦ほど人気が一頭に集中しにくい傾向があるためと考えられます。

実績がない分、ファンも評価が分散し、結果として適正なオッズが付きやすいのです。事実、全新馬戦の単勝回収率を調査したデータでは約75%となっており、JRAの控除率(単勝は約80%)を考慮すると、極端に本命党が不利というわけではないことが分かります。

新馬戦だからといって闇雲に人気馬を嫌うのではなく、信頼できる根拠がある人気馬は素直に評価することが重要です。ただし、アーモンドアイの初仔アロンズロッドがデビュー戦で過剰に支持された例のように、血統的な背景だけで実力以上に見られてしまうケースには注意が必要です。

そうした虚像の人気を見抜き、実力と人気のバランスが取れた馬を見つけることが、新馬戦における本命党の勝ち筋と言えるでしょう。

性別・枠順・馬番データに潜む高配当のサイン

新馬戦で高配当を狙うなら、データに裏付けられた穴馬のロジックを知ることが近道です。ポイントの一つが性別です。

新馬戦における牡馬と牝馬の勝率や連対率はほぼ同等ですが、回収率という観点で見ると牝馬の方が優秀という興味深いデータがあります。

これは多くのファンが持つ「能力的には牡馬が優位」という先入観から牝馬を過小評価しがちなため、人気の割に好走する牝馬が馬券的な価値を生み出していると考えられます。「新馬戦は牝馬がおいしい」というのは、データに基づいた有効な穴狙いのセオリーです。

もう一つ重要なのが枠順・馬番です。データを見ると1枠(最内枠)の勝率・回収率が明らかに低い傾向にあります。初出走の馬は馬群に揉まれることを嫌がったり、経験不足から力を出しきれなかったりするケースが多々あります。

そのため、他馬に囲まれるリスクが高い最内枠は、能力を発揮しづらいのです。逆に外枠は、自分のペースで伸び伸びと走りやすく、思いがけない穴馬が飛び込んでくることがあります。

データ上も8番より外の枠で、特に偶数馬番が高い回収率を示す傾向にあります。これは、ゲート入りが後になる偶数番はゲート内での待機時間が短く、馬のストレスが軽減されるためと考えられています。「ゲートが不安な初戦は偶数番が有利」という視点は、新馬戦ならではの重要なポイントです。

血統とコース適性の分析:新馬戦の買い方の勝率と回収率で見る種牡馬データ

- 特徴:勝率が高い

- 注意点:人気になりやすく回収率は低い傾向

- 代表例:ディープインパクト産駒など

- 特徴:回収率が高い

- 注意点:勝率は平凡で波乱を演出するタイプ

- 代表例:ダノンレジェンド産駒など

- 血統と馬場(芝/ダート)の適性は合っているか?

- 人気先行で成績が伴わない種牡馬ではないか?

- 派手さはないが堅実に走る母系(母方)ではないか?

ディープ産駒の鉄板データと回収率の高い穴種牡馬

競馬は「ブラッドスポーツ」と呼ばれるほど血統が重要であり、新馬戦ではその傾向が特に顕著に現れます。代表的なのはディープインパクト産駒の圧倒的な強さで、過去10年間の新馬戦において勝率25.4%、連対率41.1%、複勝率53.4%という驚異的な成績を収めています。

出走すれば半数以上が馬券圏内に来る計算であり、まさに別格の存在です。しかし、勝率の高さが必ずしも馬券的な妙味に直結するわけではありません。

ディープインパクト産駒は当然人気になりやすいため、単勝回収率は約76%と理論値を下回ることもあります。そこで注目したいのが、勝率は平凡でも回収率の高い「穴を開ける種牡馬」です。

あるデータ分析では、ダノンレジェンド(単勝回収率135%)、ホッコータルマエ(同133%)、サトノクラウン(同133%)、シニスターミニスター(同116%)、ハービンジャー(同110%)などが、単勝回収率100%超えを記録しています。

これらは「過小評価されがちな血統」と言い換えることができ、派手さはないものの初戦から走れる能力を持つ産駒が多いため、人気薄で激走し高配当を演出するのです。例えばダノンレジェンドやホッコータルマエは地方競馬のイメージが強く、中央の良血馬に比べて軽視されがちですが、その分おいしい配当をもたらしてくれる可能性を秘めています。

コース適性と母系情報で見抜く人気と実力のギャップ

血統を評価する際は、種牡馬だけでなくコース適性との相関関係を見ることが極めて重要です。種牡馬ごとに得意な競馬場や距離、馬場(芝・ダート)があり、その傾向は新馬戦でも顕著に現れます。

例えば、明らかにダート向きの血統を持つ馬が芝の新馬戦に出走してきた場合、基本的には割引が必要ですが、もし人気がなければ逆に妙味があると考えることもできます。

ある分析では、米国産のスピード血統であるドレフォン産駒が、新馬戦のダートにおいて人気の割に成績が振るわないというデータが示されています。

これは、仕上がりの早さから人気になりやすいものの、実力が伴っていないケースが多いことを示唆しており、「人気と実力のギャップ」を血統から読み解く好例です。

逆に、エピファネイア産駒やキズナ産駒は新馬戦リーディングの上位を争う活躍を見せており、世代ごとの勢力図を把握することも重要です。また、血統分析では母系(牝系)や近親の情報も無視できません。

特に情報が少ない新馬戦では、父が無名でも母や兄姉に活躍馬がいると人気になることがあります。しかし、狙い目はむしろ「近親に活躍馬は多いが、大物が出ていない」ような渋い血統です。派手さはないものの、堅実に走るファミリーラインの馬は人気になりにくく、高配当の使者となる可能性があります。

新馬戦の買い方は乗り込み量と動きで仕上がりを見抜く

デビュー前の調教過程、特に追い切りタイムや本数は、新馬戦の予想において生命線とも言える重要な要素です。実戦経験がない分、各馬の能力や仕上がり具合を判断するための唯一の客観的な材料と言っても過言ではありません。

データ上も、新馬戦では調教タイムとレース結果に強い相関が見られるという分析結果があります。

最終追い切りで鋭い動きを見せた馬がそのままレースでも好走するケースは非常に多く、調教評価が高い馬ほど勝率や複勝率が高いことはデータが証明しています。

栗東の坂路コースで終い11秒台の好タイムを記録したり、美浦のウッドチップコースで格上の古馬を圧倒したりといった「動き抜群」の評価を受けた馬は、勝ち負けに加わる確率が格段に上がります。しかし、注意すべきはオッズとのバランスです。

調教が良い馬は誰の目にも明らかであり、必然的に人気を集めます。その結果、調教評価Aの馬の単勝回収率は約80%程度に落ち着き、馬券的な妙味は薄れてしまいます。

そこでデータ派が導き出した結論が「調教評価AよりBを狙え」という戦略です。評価Bの馬は、動きは上々でありながら一番手ではないため、過剰な人気になりにくく、オッズ的に妙味が残っていることが多いのです。

タイムの速さだけでなく、デビューまでに十分な調教量を積んできたかという「乗り込み十分」かどうかも成績に直結します。

プロの思惑を読む:厩舎・馬主・育成牧場の裏事情

厩舎ごとの戦略:初戦から勝負駆けする調教師を見抜く

調教師ごとに新馬戦への取り組み方や仕上げのスタンスは様々です。中には「うちは新馬戦から無理に仕上げない」と公言する調教師もいるほどです。

その代表格が矢作芳人調教師でしたが、近年はその方針を転換したのか、新馬戦の成績が劇的に向上しています。多くのファンが「矢作厩舎は叩き良化型」と思い込んでいる中で、きっちり仕上げてきた馬が人気以上に走るという構図が生まれ、馬券的な妙味を生み出しました。

逆に、堀宣行厩舎は新馬戦巧者として知られ、特に「堀厩舎×東京コース」の組み合わせは驚異的な成績を誇ります。

あるデータによれば、東京芝の新馬戦における堀厩舎の勝率は54.8%、単勝回収率は225%という圧倒的な数字を残しており、まさに「鉄板データ」と言えます。

このように、厩舎ごとの方針や得意条件は常に変化するため、最新のトレンドを把握しておくことが重要です。トップ厩舎の馬は基本的に人気になりますが、その中でも何らかの理由で人気が落ちている馬、例えば地味な血統の馬などは、「厩舎力」でカバーできる可能性があり、狙い目となるでしょう。

馬主の意図と力関係:クラブ馬と個人馬主の戦略の違い

馬主サイドの事情も新馬戦の予想においては無視できない要素です。特にサンデーレーシングやキャロットファームといった、いわゆる「ノーザンファーム系」のクラブ法人は、多くの素質馬を所有しており、新馬戦でも圧倒的な強さを誇ります。

「ノーザン系クラブ×トップ騎手(ルメール、川田など)」の組み合わせは、陣営の期待の高さを示す「勝負気配のサイン」として広く認知されています。実際にこのパターンの馬は信頼度が高く、人気でも逆らうのは得策ではありません。

一方で、個人馬主の中にも新馬戦に力を入れているケースがあります。また、セリ市の時期が近づくと、新種牡馬の産駒が活躍するという特有の現象が見られます。これは、生産牧場がセリでのアピールのために、意図的に産駒を勝たせようとする「宣伝駆け」とも言える動きです。

2022年には、新種牡馬ブリックスアンドモルタルやスワーヴリチャードの産駒の勝ち星が、セレクトセールの直前に集中したというデータもあり、こうした業界の裏事情がレース結果に影響を与えることもあるのです。

生産・育成牧場の影響力と東西の成績差

生産牧場に目を向けると、現在の日本競馬界はノーザンファームの独壇場と言っても過言ではありません。JRAのリーディングブリーダーであるノーザンファームは、新馬戦においても毎年勝ち星トップを維持しており、その育成力と繁殖牝馬の質の高さは他を圧倒しています。

新馬戦で出走馬の生産者を確認することは、ほぼ「ノーザンファームか、それ以外か」を確認する作業と言えるほどです。

また、育成段階で馬を鍛える「外厩」施設の充実ぶりも、ノーザンファームの強さの源泉です。ノーザンファームしがらきや天栄といった施設でしっかりと乗り込まれた馬は、仕上がりの面で大きなアドバンテージを持ちます。さらに、所属するトレーニングセンターによる成績の差も見逃せません。

データ上、栗東(関西)所属の馬の方が、美浦(関東)所属の馬よりも明らかに新馬戦の成績が良いことが分かっています。これは、調教環境の違いや輸送の負担などが要因と考えられており、「迷ったら関西馬」という判断は、データに基づいた有効なセオリーの一つです。

新馬戦騎手選びの重要性:データが語る新馬戦に強いジョッキー

新馬戦では、競走経験のない若駒を導く騎手の手腕が勝敗に直結する場面が少なくありません。道中の折り合い、的確なコース取り、勝負所での仕掛けなど、鞍上のリードが極めて重要になります。データを見ると、やはりトップジョッキーの強さが際立っています。

過去10年のJRA新馬戦における騎手成績では、C.ルメール騎手が勝率27.2%、連対率48.1%、複勝率59.1%と断トツの成績を誇ります。4回に1回以上は勝利し、約6割の確率で3着以内に来るという驚異的な安定感です。次いで川田将雅騎手も勝率23.6%と高く、これらのトップ騎手に有力馬の騎乗依頼が集中するのは当然と言えるでしょう。

「上手い騎手に乗せる=勝負気配」という図式は、新馬戦においても基本的に成り立ちます。一方で、穴を開ける騎手として注目したいのが、ベテランの岩田康誠騎手です。

若駒を巧みに操る技術に定評があり、人気薄の馬を度々上位に導いています。また、若手の佐々木大輔騎手は、減量特典を活かした思い切った騎乗で大穴を開けることがあり、特に中山芝1600mでは単勝回収率370%という驚きの成績を残しています。

騎手の名前だけで判断するのではなく、その騎手の得意な戦法やコースを把握することが、高配当的中への鍵となります。

オッズ分析の極意:勝率と回収率の関係から期待値の高い馬を探す

新馬戦は情報が少ないため、ファンの評価が割れやすく、オッズに「歪み」が生じやすいレースです。この歪みを見つけ出すことが、馬券で利益を上げるための鍵となります。

前述の通り、1番人気の勝率は約35%と信頼できますが、それでも3回に2回は敗れる計算です。重要なのは、その馬の能力や状態と、オッズが見合っているか(期待値が高いか)を判断することです。

新馬戦では、血統や騎手の知名度だけで人気になっている馬もいれば、逆に地味な血統ゆえに実力がありながら人気薄に甘んじている馬もいます。データに基づいて自分の中で各馬の適正オッズをイメージし、実際の市場オッズとの間にギャップがある馬こそが狙い目となります。

例えば、「この馬は調教も良く能力は高そうだが、気性的な不安もあるので適正オッズは3倍程度。しかし、実際には1.5倍まで売れているなら妙味はない」といった判断です。

逆に、「この人気薄は未知数だが、血統背景や調教内容から見て、本来10倍程度の評価はあっても良いはずなのに、現状は30倍もついている」という馬がいれば、それは絶好の狙い目です。パドックでの気配や馬体重の増減、締め切り直前のオッズ変動なども参考にしながら、総合的に期待値の高い馬を見つけ出す作業が求められます。

過去レースから学ぶ:データで振り返る新馬戦の買い方勝利パターン

データに基づいた理論を、具体的なレース実例で振り返ってみましょう。例えば、2023年6月の新馬戦開幕週に行われた東京芝1600m戦では、1番人気に支持されたロードカナロア産駒が、鞍上ルメール騎手という鉄板の組み合わせで快勝しました。

これは「ノーザンファーム生産×有力クラブ所有×トップ騎手」という王道パターンが順当に結果を出した例です。一方で、2024年10月の京都ダート1800m戦では、単勝万馬券のホッコータルマエ産駒が勝利し大波乱を巻き起こしました。

この馬は血統的に地味で全く人気がありませんでしたが、調教では格上馬を圧倒する抜群の動きを見せており、「調教抜群の人気薄」という穴パターンに完全に合致する一頭でした。

また、2025年夏の札幌で行われた牝馬限定の新馬戦では、1番人気に推された関東馬が敗れ、3番人気の関西馬が勝利しました。これは「迷ったら関西馬」というデータや、パドックでの仕上がりの良さといった直前情報が決め手となったケースです。

さらに、後々「伝説の新馬戦」と呼ばれるような、後のG1馬が複数出走していたハイレベルなレースも存在します。これらの実例から分かるように、新馬戦には様々な勝ちパターンが存在し、どのデータポイントを重視すべきかはレースごとに異なります。多くのレースを振り返り、経験を積むことで、そのレースの特性を見抜く力が養われていくでしょう。

初心者から始める新馬戦の馬券購入戦略ガイド

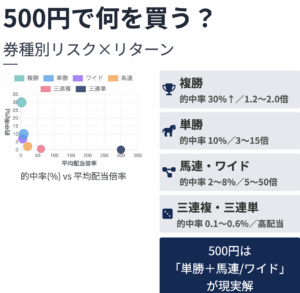

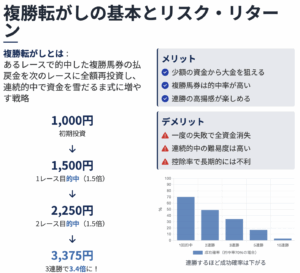

ここまでのデータ考察を踏まえ、初心者から中級者向けの具体的な馬券購入戦略を提案します。重要なのは、複雑なデータをシンプルな買い方に落とし込むことです。

まず、血統・調教・厩舎・騎手といったファクターを重視し、信頼できそうな馬や妙味のありそうな馬を3頭から5頭程度ピックアップします。次に、買い目は単勝・複勝を中心にするのがおすすめです。

データ予想と最も相性が良く、期待値の高い馬をシンプルに買うことで、回収率の向上に直結します。特に初心者の方は、まず単勝・複勝で回収率100%超えを目指すのが良いでしょう。

新馬戦ならではの高配当を狙いたい場合は、ワイドが有効です。

的中率が高く、「人気馬+穴馬」の組み合わせで狙うことで、リスクを抑えつつ高配当を期待できます。そして何より、種牡馬の勢力図や厩舎のトレンドなど、データは常に変化するため、情報のアップデートを怠らないことが重要です。新馬戦は不確定要素が多く、絶対はありません。まずは少額で経験を積み、負けたレースからも「何が予想と違ったのか」を学ぶ姿勢が、長期的な成功へと繋がります。

まとめ:データを武器に新馬戦の買い方を楽しもう

新馬戦は未知のドラマが詰まった魅力的なレースです。一見すると予想が難しいですが、データを駆使することで、その不確実性をある程度コントロールすることが可能です。本記事で解説したポイントを参考に、自分なりの予想スタイルを確立してください。

- 基本構造:新馬戦は情報が少ない分、血統・調教・厩舎・騎手といった事前データが予想の生命線となる。

- 人気と穴:1番人気は信頼できるが、過信は禁物。牝馬、外枠、偶数馬番といったデータ上の穴傾向を見逃さない。

- 血統:ディープインパクト産駒のような鉄板血統と、ダノンレジェンド産駒のような高回収率血統を使い分ける。

- 調教:結果との相関が非常に強い。評価Aの馬は人気になりやすいため、妙味のある評価Bの好調教馬を狙う。

- 陣営の思惑:厩舎の方針、馬主の戦略、生産牧場の力関係など、プロの思惑を読み解くことで有利に立てる。関西馬優位のデータも忘れずに。

- 騎手:ルメール騎手や川田騎手らトップジョッキーは信頼度が高い。一方で、岩田康誠騎手のような穴騎手の一発も警戒する。

- オッズ:オッズの歪みこそが利益の源泉。データに基づき、期待値の高い馬を見つけ出す。

サラブレッドが秘めるポテンシャルの片鱗を、血統や調教から感じ取り、馬券でそのデビュー戦を応援する。これこそが新馬戦の醍醐味です。本記事の考察をヒントに、ぜひデータに基づいた新馬戦攻略に挑戦し、未知なるスター候補の誕生を的中させる快感を味わってください。